5G沒有“它”,就像蓋房子沒有土地一樣

一個城市人口不斷增加,要蓋更多房子,面臨的首要最大問題是可供蓋房的土地有限,解決這個問題無非是開辟新的建筑用地和優化存量建筑用地兩個方向。移動通信的發展也是類似,無線電頻率就像土地一樣,承載著移動通信大廈的建設,每一代新的通信技術商用中首要面對的是可用無線電頻率稀缺的問題,因此產業的發展也伴隨著不斷地開辟新頻譜和優化存量頻譜的過程,當前5G的發展更為突出。

本周,業界最大的事件當屬在上海舉辦的世界移動通信大會(MWC)了。因為疫情原因,2020年這一全球ICT產業影響力最大的盛會停辦,本次重新重裝亮相,也讓全球5G產業界過去一年多時間里壓箱底的成果獲得一個集中展示的舞臺,這其中也少不了5G建設無線電頻率使用的成果。當然,成果所聚焦的仍然是開辟新的“用地”和優化存量“用地”。

開辟新的“用地”,非毫米波莫屬

本次MWC的一個亮點是5G毫米波展區,由中國聯通和GSMA主辦,高通公司支持,中興、華為、OPPO、紫金山實驗室等39家公司共同參與。

眾所周知,當前我國5G網絡建設主力在中頻段,即中國移動的2.6G+4.9Ghz,中國電信和中國聯通的3.5Ghz,今年中國廣電將在700MHz頻段上啟動5G網絡建設,中低頻組網格局已經形成。然而,即使無線電管理部門有再高明的輾轉騰挪手段,也無法改變中低頻段頻率數量有限的現狀,所以向著還未開發、資源豐富的毫米波頻段進軍是一條必走的路徑。正如一個城市老城區僅有有限的住房建筑面積,要蓋新的房子,城市管理者需要去開發新城區的土地一樣。

雖然5G的頻譜效率相對4G已得到數倍提升,但要達到5G所設定的KPI,還是需要更多頻率資源才能實現,尤其是5G高速率、大帶寬、低時延的目標。運營商在中頻段獲得的頻率帶寬有限,如中國電信和中國聯通分別在3400-3500Mhz和3500-3600Mhz兩個頻段上擁有100MHz,雙方共建共享后通過頻率共享也只有200M帶寬;中國移動在2515-2675Mhz頻段有 160M帶寬和 4800-4900Mhz頻段有100M帶寬,而且不是連續帶寬;中國廣電雖然擁有700MHz黃金頻段,但在這一頻段僅有60M帶寬的資源。

顯然,中低頻段帶寬資源的現狀無法滿足5G關鍵性能指標要求。5G要達到數十Gbps峰值速率,100Mbps-1Gbps的體驗速率,每平方公里數十Tbps的流量密度,最低1毫秒的空口時延,這些KPI僅靠技術提升遠遠達不到,還需要占用更多頻率帶寬資源。正如一個城市人口處于高速增長期,僅靠存量建筑用地上增加單位面積樓層遠遠解決不了人口對住房需求一樣,還是需要更多土地供應。

早在2020年3月,工信部發布《關于推動5G加快發展的通知》中就提出了適時發布部分5G毫米波頻段頻率使用規劃,結合國家頻率規劃進度安排,組織開展毫米波設備和性能測試,為5G毫米波技術商用做好儲備。GSMA在其發布的《5G毫米波在中國的機遇》研究報告中提出建議:對于毫米波頻譜,中國監管機構應考慮為每個運營商分配約 1 GHz帶寬的連續頻譜,以此為數據密集型應用的額外需求提供支持。

在毫米波的經濟貢獻方面,GSMA預測到2034年,在中國使用毫米波頻段所帶來的經濟受益將產生約1040億美元的效應,這大約占亞太地區毫米波頻段預估貢獻值的一半。

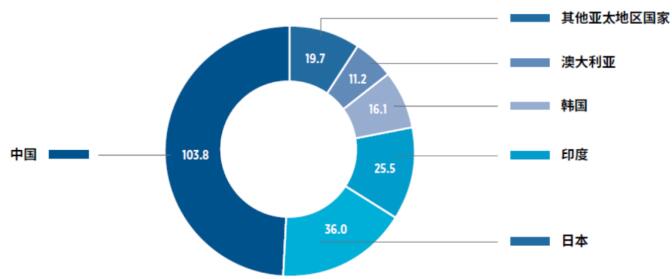

2034年亞太各國5G毫米波經濟貢獻(單位:十億美元,來源:GSMA)

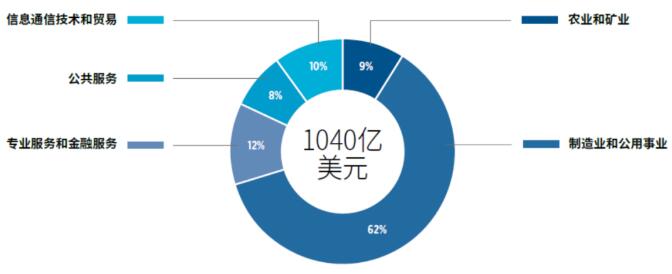

考慮到5G毫米波對中國GDP的預期貢獻,垂直行業領域中的制造業和水電等公用事業是目前可見貢獻最大的行業,占貢獻總數的62%;其次是專業服務和金融服務,占12%;信息通信和貿易占10%。考慮到中國在全球制造業中的重要性,制造業在中國GDP中的主導地位是可以預期的。隨著5G毫米波的使用不斷增長,這種經濟優勢加上5G毫米波的眾多潛在工業應用,將為垂直行業對GDP的重大影響做出貢獻。

中國5G毫米波對垂直行業的經濟貢獻(來源:GSMA)

毫米波經濟貢獻明顯,而且在5G正式商用1年多,基礎設施建設和應用落地加速的背景下,業界對5G毫米波的商用呼聲越來越高。本次MWC上各方再次表達了這一觀點,包括毫米波效率提升、產業鏈已成熟等。

大型體育賽事既是新技術的秀場,更是閱兵場,2022年冬奧會或許是一個5G毫米波商用的較好契機。在冬奧會期間,觀眾、媒體轉播者、賽事組織和參與者等將會通過5G來體驗“科技冬奧”。根據中國聯通透露的消息,目前已規劃了5G+8K廣播級視頻上下行傳輸、5G混合現實智慧雪場、5G自由視角賽事直播等,屆時高清視頻轉播和攝像、360度全景、AR/VR、場館AI視頻監控等將落地,這些場景僅靠中低頻無法支撐,毫米波必須發揮作用。

對于5G來說,開辟新的“用地”,當前主要是開發毫米波并充分發揮其性能。

優化存量“用地”,頻譜池化迎來新進展

在此前移動通信發展過程中,業界早就意識到頻譜資源不連續和碎片化的弊端,因此會通過各類技術和市場手段推動存量頻譜資源優化,讓不同運營商和同一運營商內部不同網絡之間的頻譜資源能夠形成一個“池化”資源,形成1+1>2的效應。

過去幾年中,全球運營商在陸續推進2G/3G減頻退網,騰推出頻譜資源給4G和物聯網使用,或者將部分4G頻段重耕用于5G,這是優化存量“用地”的一個典型做法。例如,中國電信在2016年啟動了800MHz頻率重耕,原來占用800MHz的CDMA退網,并于2017年在這一頻段建成一張4G網絡,在此基礎上快速升級建成全球最大的NB-IoT網絡;又如,中國移動目前所擁有的2.6GHz頻段的5G資源,其中2575-2635MHz頻段為重耕中國移動已有的4G頻段。

另外,技術進步也是優化存量“用地”的主要手段。比如,早在4G時代,頻譜共享技術就被提上日程,如在一些范圍內實現了3G/4G網絡靜態頻譜的共享,5G時代更是將動態頻譜共享(DSS)提到重要位置,5G網絡可以擴大其頻譜使用范圍至部分4G低頻段,實現廣覆蓋,并有利于4G向5G平滑演進。目前,全球已有運營商開啟了4G/5G動態頻譜共享的商用,例如沃達豐、瑞士電信等就利用動態頻譜共享技術來建設5G網絡。

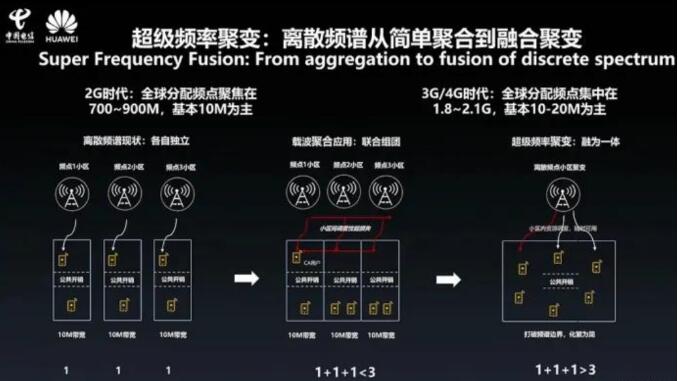

在本次MWC大會期間,另一個亮點是中國電信和華為聯合發布超級頻率聚變技術,該技術是通過頻譜池化,實現離散頻譜從簡單聚合到融合一體的頻譜聚變新技術及頻譜間靈活調度,提升資源效率。如果說毫米波是開辟新的“用地”核心方向,超級頻率聚變技術就是優化存量“用地”的最新成果,尤其是對現有存量的中低頻資源的優化。

來源:中國電信

華為5G產品線總裁彭紅華在介紹超級頻率聚變技術時提出,利用離散頻譜需要在網絡側進行硬件和軟件解決方案的創新。硬件上,基站設備需要具備多頻段大帶寬能力,在軟件功能上,要創新極簡控制信道、上行/下行頻譜池化統一調度功能, 提供更加極致的5G網絡體驗, 支撐5G的長期發展。

超級頻率聚變技術解決的是頻率的碎片化、離散化。中國電信5G共建共享工作組總經理張新提到,除了運營商主流的5G頻段外,2021年將陸續有商用終端支持大于20M小區帶寬的1.8GHz、2.1GHz頻段的5G,另外在Sub 1GHz頻譜上,中國電信在800MHz和900MHz頻段上都只有11M帶寬。可以看出,這些資源分散在不同頻段,每個頻段頻譜資源帶寬都不大,若沒有相應的技術,則會形成“食之無味、棄之可惜”的局面。超級頻率聚變技術將離散、碎片化的頻率聚合起來,形成類似于連續大帶寬的頻段,確實能對5G組網提供實質性的支持。

在筆者看來,頻譜重耕、頻譜共享、超級頻率聚變都是優化存量頻譜資源的手段,但與之前的手段相比,超級頻率聚變顯然有變革性的提升。蓋房子的例子或許不是非常合適,但比較形象:

- 頻譜重耕類似于將某一篇土地上的房子拆掉后重新規劃蓋新房,在一定程度上釋放出相對大的土地面積,可操作空間大一些;

- 頻譜共享或許可以用現成的成套房源重新組合分配來類比,正如一些房產中介商在推進房源供需撮合,或者公共房屋整體規劃優化分配一樣;

- 超級頻率聚變則類似面對存量建筑用地上還未使用的土地,這些未使用的部分非常分散和碎片化,且每一處面積非常小,比如一些小區的公共區域、閑置的通道、建房時留下的邊角位置等,這些地方往往每個只有數平米面積,要將其充分利用起來建成可供居住的住所,幾乎是不可能的任務。超級頻率聚變在一些情況下面對的就類似于這些碎片化“用地”,當然,住房是一個物理實體,從物理手段確實無法整合,而超級頻率聚變可以通過虛擬化技術,將這些分散的物理無線電頻率資源能夠整合為連續的頻段,從這個角度看,確實是一種變革性提升。

正如土地資源一樣,無線電頻率也是非可再生資源,移動通信技術代際進步,不斷要占用更多無線電頻率資源,同時也在不斷提升頻率利用效率,優化存量頻率空間。不論5G發展速度多么迅速,無線電頻率始終是承載5G通信的基礎資源,期待更多頻率開拓和優化技術、商業模式、產業生態成熟應用。