先拋Windows、又棄Office,納德拉如何再造微軟

3月30日,微軟CEO納德拉在自家的職場社交平臺LinkedIn領英上發布了一條新動態,動態中說:

- “鑒于目前我們很多人都在遠程工作和學習,保持連接并時刻關注到最重要的事情從來沒有像現在這樣重要。”

而在這條動態的下面轉發的是微軟生產力軟件Office 365的一個最新動向。

在這一新動向中,微軟宣布,Office 365將在4月21 日正式更名為Microsoft 365。微軟在官方博客文章中表示,新的Microsoft 365在功能上新增了人工智能(AI)模塊以及豐富的內容模板等,不但可以讓用戶成為一個更好的作家、演講者、設計師,關鍵是還可以加強與家人之間的聯系。

在相關的功能模塊推介中,微軟也沒有忘記強調這些工具在生活中的重要性。比如微軟鼓勵用戶在Outlook中可以同時管理工作日歷和生活日歷;微軟還把眼下最熱的工作流協作應用Teams放進面向普通消費者的套件包中,而且很明確的提出,可以通過這個工具來跟朋友和家人在重要的事情上更深入地聯系和協作。

在關于這一動態的報道文章中,很多人都只是把微軟這一動作狹義的理解為一次“品牌更名行為”,但在灣區盒子看來,這一動態并非只是改名那么簡單,微軟將其最重要的生產力軟件去掉“Office”標簽,這既是企業應用消費化/工作場景泛在化趨勢繼續加強的一大體現,同時也是微軟CEO納德拉再造微軟的戰略延續。鑒于微軟的行業地位,這兩大發展脈絡顯然都值得業界認真探究。

消費化的數字化辦公工具

站在今天、回望過去30年(1989年微軟發布第一版Office),微軟Office辦公套件在現代辦公領域的重要性,不僅在于其占據著全球生產力工具市場中八九成左右的市場份額,更關鍵的是在于,對于很多人來說,正是微軟Office定義了什么是現代辦公,它幾乎是所有生產力軟件和應用程序的DNA。

隨著云計算(云)、移動寬帶(管)、智能手機(端)等基礎設施中計算能力和傳輸能力的迅速升級,隨著新一代人的成長并逐漸成為社會的主流人群,人們對于工作方式和工作關系的定義認知、對于工具軟件的體驗選擇、對于工作場所的界定等方面,都發生了巨大的變化。

其中,在數字化辦公工具方面,消費化的傾向尤其明顯。具體體現在幾個方面。

其一,最終用戶體驗成為產品在企業應用場景中成敗與否的關鍵

這一在消費場景下看似天經地義的事情,其實企業場景中一直并非如此。原因很簡單,買單的人和使用的人并非同一批人。

而現在,我們(一線用戶)已經不再滿意IT部門提供的設備和應用程序,我們希望從我們早已習慣使用的消費者應用程序中找到相同的簡單用戶界面,另外,我們也早已厭倦了基于經典Windows和Mac OS結構的標準文件目錄。我們不希望再從IT部門那里被動的領取要使用的軟件工具,我們信任的是朋友圈的口口相傳,說白了,我們就是要將自己用順手的工具帶入企業使用環境中。

這種轉變帶來兩個最大的影響。一是讓企業重新回歸根本——產品。讓產品重新成為供應商在市場上獲勝的最大關鍵。二是迫使相關供應商轉變其銷售模式。

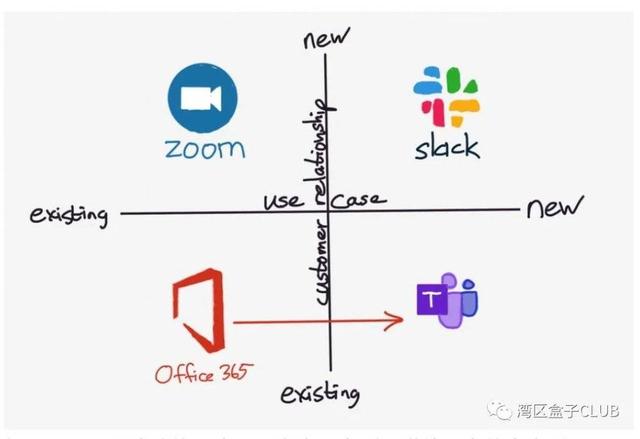

過去很長一段時間里,包括微軟以及思科等在內的很多IT企業,都是利用與企業的現有關系建立業務,而現在,像Zoom這樣專注于提供最優產品體驗的公司橫空出世,云計算 SaaS架構使得產品的分發變得如此簡單。毫無疑問,企業軟件仍然需要銷售人員,但從那些已經發現并嘗試過產品的客戶開始,比以前的銷售陌拜要容易多了。

換句話說,銷售模式已經用bottom-up取代了過去的top-down。

其二,產品數量多了、交付更容易了、可以免費試用了、鎖定成本低了

過去——尤其在微軟一統天下的市場中——用戶往往沒得選,因為市場上的產品供給就很有限。但現在,幾乎每一個細分領域都可以找到十幾、甚至幾十款同類工具供挑選。

谷歌的成功讓很多人看到從微軟的辦公市場分一杯羹的可能,所以最近幾年,市面上出現各種各樣的寫作工具、筆記應用、表格工具新產品。從這些供應商的愿景來說,估計都想復制一條類似谷歌的路徑,先推出一款單品,然后在陸續擴充產品線,成為下一個G-suite,繼續挑戰微軟。

以視頻會議為例,過去必須通過內部部署的軟件安裝進行交付,而現在,注冊Zoom只需要一封電子郵件地址; 付費計劃只需要一張信用卡。這就是Zoom如此成功的原因之一。

幾乎所有這些應用程序——包括現在的Microsoft 365——都提供免費套餐,用戶很容易進行嘗試——當然也如果覺得不好,也很容易放棄。

這一變化也迫使供應商的營銷策略迎來另外兩個變化:一是先做免費再轉化付費;二是在企業場景中學會先落地再拓展(land and expand)。

其三,在具體的產品形態上,發生了最多的變化

舉例講,從過去文檔為中心轉變為現在的以協作為中心;從過去的基于PC端到現在Mobile First甚至是Mobile only;基于API經濟,產品越來越開放,入口級平臺正在把盡量多的操作保留在一個應用/窗口內完成;操作界面越發輕松簡單、易于共享;人工智能和機器人讓操作越來越自動化;如此等等。

Salesforce收購的Quip在一個窗口中混合了生產力應用程序和消息傳遞

這些創新型的數字化工作工具讓人們可以在文檔內實時討論他們正在創建的內容,在每次有人進行更新時都得到同步消息。典型價值是減少創建和共享文檔所需的步驟數。

不妨做個比較:在過去,創建文檔并與團隊共享文檔的傳統過程大概需要以下八個步驟。

- 在Word或其他文字處理器中打開文檔;

- 瀏覽文件并將文檔保存在文件夾中;

- 編寫和修改文檔的內容;

- 為文檔設置操作權限;

- 打開郵箱,添加附件到電子郵件中;

- 在電子郵件中說明分享的內容及原因;

- 在'to'和'cc'中輸入收件人;

- 寫好標題并發送;

但即便如此,其實我們還沒有最終完成一次送達,因為收到文檔的每個人還必須再打開、編輯、評論。為了創建信息并獲得反饋,我們大約需要十幾個步驟。

而現在,像Notejoy和Quip這樣的新生產力工具按項目和團隊對文檔進行分組,并允許每個參與者實時審閱和評論工作,在文檔中聊天——而不是通過電子郵件——任何人有話要說的時候其他人都能獲得類似文本的同步消息。這一類新的生產力應用程序還強調在單個應用程序中執行所有操作(而不是在表格、幻燈片和文檔之間來回切換)。

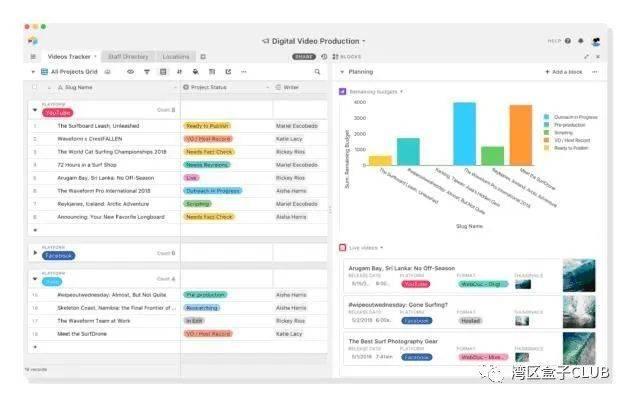

Airtable強調基于文字而不是數字來創建數據庫

這些新崛起的、基于SaaS云計算的文檔創建工具都獲得了長足的發展。除了Slack、Zoom以外,Airtable、Smartsheet也都已經上市。

Quip(2016年被Salesforce收購)的聯合創始人兼首席執行官KevinGibbs認為Quip是一個一體化的文檔、電子表格、項目管理中心和通信中心,他說:“有太多的工具......正在挑戰(微軟)Office。他并沒有真正改變,但我們周圍的世界發生了很大變化。”

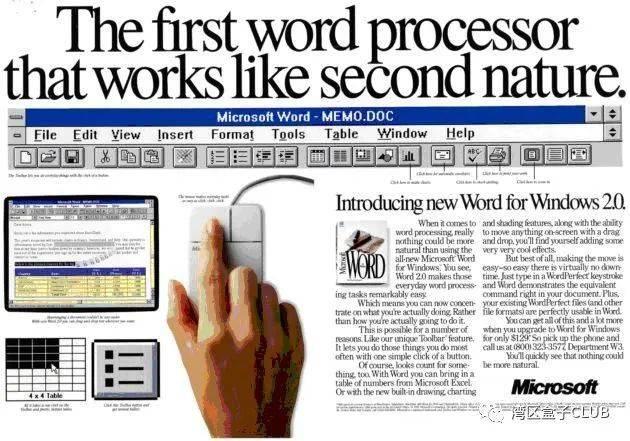

1991年Word for Windows 2.0的廣告

微軟的納德拉時代

面對數字化辦公工具的消費化和眾多挑戰者的崛起,微軟并非沒有變化——只是巨人的身形挪動起來并沒有創業公司那么明顯和迅速。微軟的應對主要體現在兩個方面,其一是企業戰略上的轉變,其二是產品戰略上的轉變。

首先,在企業戰略上。企業的戰略轉換主要通過CEO這一核心人物的更替得以實現

微軟對消費市場并不陌生,或者說,微軟的起家正是由于消費市場的崛起。

在PC開始進入美國家庭市場之前,微軟的兩位創始人就明智地預見了家庭計算機市場即將到來的爆炸式增長。只是后來,微軟憑借其產品和商業模式率先在商用辦公領域建立起了霸主地位并獲得了最多的收益。

換句話說,微軟借著個人(Personal)計算的東風起飛,卻在辦公場景(Office)中賺得最多。

1989年,微軟發布了Office的第一版,這一產品基本奠定了微軟作為北美主要商業軟件公司的地位。

1995年,微軟發布Windows95。后來的發展證明,那是微軟迄今為止最重要的一次產品發布。微軟公司由此在商用領域的統治地位得以確立,并構建了一條足夠寬闊的護城河。

此后五年中,微軟借助Office套件和Windows操作系統在商業辦公領域大殺四方,公司營收一路飆升。

但到了2000年代初,隨著蓋茨離任、史蒂夫·鮑爾默(Steve Ballmer)接任首席執行官,這標志著微軟開始進入問題時代。

微軟的Office套件和Windows操作系統雖然還在給微軟帶來源源不斷的收入,但從Windows Vista、Windows 7,到Bing搜索引擎、WindowsPhone,一系列產品的失敗讓人感覺到,微軟對真正的消費者市場理解并不到位。微軟一直以來似乎非常了解其買家。但問題在于,微軟的理想買家一直是企業的經理,而不是最終用戶。

直到2011年,微軟意識到云計算已經勢不可擋,再加上谷歌在生產力軟件市場上取得了巨大的成就,正式推出Office 365。結果成為微軟最近十年里最受歡迎的產品之一。

在這一產品之外,微軟更大的轉機還在于2014年,微軟任命薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)為首席執行官。納德拉的上任讓微軟以某種方式度過了鮑爾默災難性的任期,更關鍵的是,他帶來了不同的企業戰略。

一個非常有標志性的事件是,納德拉到任后參與的第一個公開活動,是向市場推出Office for iPad。這標志著微軟企業戰略的一大轉變:非Windows平臺不再是Windows的競爭對手,而是也將成為微軟合作和服務的目標。

同樣是在那一周,微軟還將其云服務從Windows Azure重命名為Microsoft Azure。

兩件事情都在向外界宣告:Windows不再是微軟的全部。為了讓微軟的云計算和生產力工具能出現在更多用戶面前,可以不惜讓Windows的位置往后退一步。

在外部關系上,微軟也開始與一些前競爭對手建立合作關系。其中包括2014年Microsoft Azure與IBM之間的合作,2015年與Salesforce實現產品集成, 2016年Office365與新銳云存儲工具Dropbox的產品集成等等。

在納德拉心中,微軟的核心戰略是要在一個移動優先和云優先的世界中、成為一家生產力和平臺公司。至于這種生產力是植根于Windows還是非Windows系統、存在于Office場景還是非Office場景,都不是關鍵。

著名科技博主Ben Thompson在其博客中表示,納德拉時代的微軟在三個關鍵點上有了足夠客觀的認知。

首先,微軟承認其本質上是一家“橫向公司”,而不是圍繞Windows構建一個的“垂直公司”——微軟過去是在以鄰為壑構建一個“圍墻花園”。

其次,微軟開始擁抱一個多客戶端的世界,其服務可以覆蓋到iPhone、Android、Linux和Mac等生態中的用戶。

第三,也是最重要的一點,納德拉出色地駕馭了Windows的終結,讓微軟員工能夠構建最終用戶真正想要的產品,而不是微軟需要的產品。

事實上,如果說納德拉的“去Windows”做法是將微軟從畫地為牢的Windows世界解放出來的話,那么,如今通過Office 365更名為Microsoft 365實現“去Office”,則標志著微軟正在重新審視一個正在無限擴大的消費化場景。為了同時滿足更多用戶在工作和生活兩方面的需求,微軟可以不惜去掉“Office”這一曾經對他來說最最重要的標簽(之一)。

換句話說,不管是Windows還是Office,不管他們在微軟歷史上曾經多么重要,如今在納德拉再造微軟的路上,都不過是要揚棄的遺產。

其次,在企業戰略體現到產品戰略上

其一,針對已有產品組件的迭代,比如微軟此前已經開始簡化其繁復的Office產品界面。

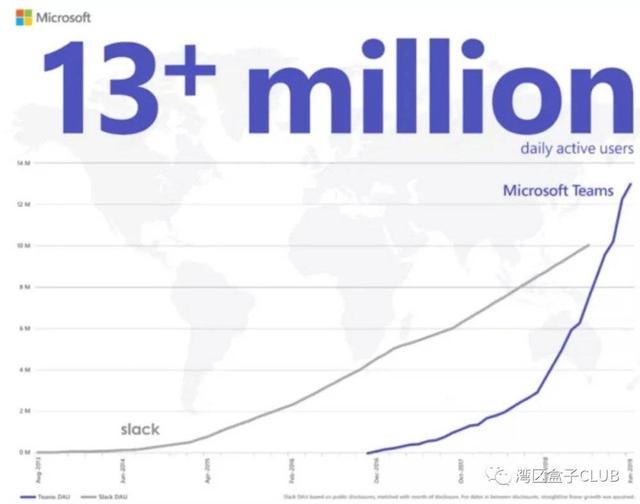

其二,推出新產品。比如在硬件上推出Surface系列設備(2012年),然后推出了類似Slack的協作工具Teams,并迅速成為微軟歷史上增長最快的商業應用程序。

其三,通過收購補充產品線,消滅潛在的競爭對手。在Office 365推出后不久,微軟就宣布以85億美元的價格收購網絡音視頻服務Skype,這是微軟迄今為止最大的一筆收購(可惜的是,就在同年Zoom誕生,如今Zoom已經成為音視頻會議服務領域的老大)。

最近幾年里,微軟針對小型創業企業的收購步伐一直沒有停下,包括Wunderlist、Yammer和Intentional Software等等,這些收購成為微軟推出Whiteboard白板協作應用程序的基礎。

總起來看,如今的微軟在數字化工作/生產力工具領域依然具備壓倒性優勢,針對微軟的“革命”早就在進行,只是一直沒有出現堪稱成功的里程碑事件。

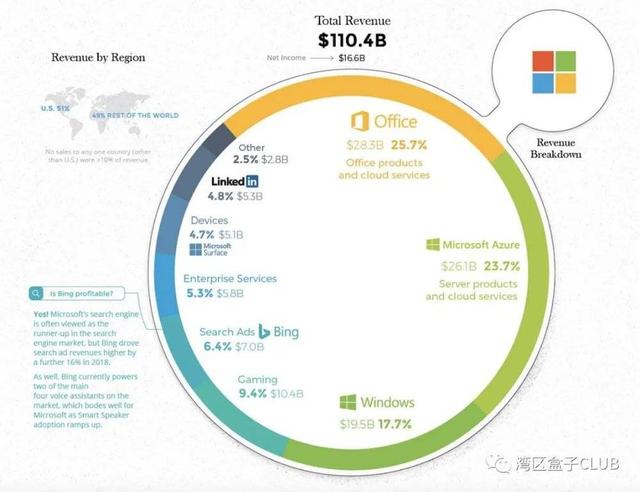

在納德拉的領導之下,微軟在2019年成為第三家超過1萬億美元市值的科技公司(前兩家是蘋果、亞馬遜),而Windows、Office等等這些最閃亮的標簽都正在微軟的商業畫布中慢慢淡去。

微軟曾經有過一系列產品的失敗,但在關鍵產品上也取得了巨大的成功。有些公司可能擁有與微軟一樣的能力,但很少有公司能夠承擔與微軟一樣多的失誤。

放眼未來,需要微軟繼續回答的是,當他們把新產品成功交付到老客戶手中之后,他們該如何發現并贏得那些從未有過微軟產品經驗的新客戶?創新公司通過創新體驗激發出了一大批新客戶,這正是Zoom、 Slack等這些新競對們價值飛漲的根本所在。

條評論