算法攻破人臉識別「口罩」難題,兩天落地千人小區準確率達97% | AI 戰疫

日益成熟的人工智能,正成為抗擊新冠肺炎疫情戰線上一群特別的「逆行者」。

無論是加速前期的疫情科研攻關,還是協助一線的疫情診療和現場防控,以及后端的信息化平臺搭建,都已經出現了人工智能技術和解決方案的身影,并且取得了實際效果。

機器之心特設「AI 戰疫專題報道」,跟蹤人工智能技術應用抗疫現場的最新進展及效果,聚焦人工智能工作者英勇抗疫故事。

今天是該系列的第五篇之《社區保衛戰:算法攻破人臉識別「口罩」難題,方案兩天落地千人小區 | AI 戰疫》。

作為城市抗擊疫情的重要單位,社區在疫情發展的中后期是不可掉以輕心的關卡,而一套能夠良好適應疫情場景的人臉識別方案才能稱得上這場戰疫中盡忠職守的「AI 門衛」。

南京江寧區玉堂花園小區南門,一位戴著口罩的居民走到門禁前,系統很快通過人臉識別識別出他的身份和健康狀況,閘機門自動打開。

人臉識別,在過去一年里高歌猛進的 AI 代名詞,紅遍大江南北,無論是鐵路客運大廳,還是雜貨店結賬前臺都能見到其身影,一時風光無兩。

不料,疫情來襲,當大家紛紛戴上口罩,攝像頭背后的它便罷工待斃,再不識其人了。有專家表示,人臉戴上口罩后隱藏了大部分的面部特征,從而將準確率降低至 30%。

在疫情面前,人臉識別顯得雞肋和尷尬,最后還得人工上場。但高傳染性的病毒肆意,非接觸式的檢測識別方案才是正解。

但 AI 算法之所以強大,在于其迭代與自我進化的空間無限。9 天,一家 AI 公司連夜奮戰,終于攻破人臉識別的「口罩」難題,至少在有限的小區范圍內,口罩人臉識別已經不再是問題。

01 另辟蹊徑測模型

1 月下旬,疫情正有抬頭之勢,放假節前,小視科技管理層就開始討論,如何參與這場防疫戰役,他們預判,疫情會對整個社會秩序帶來很大影響,也會波及公司的業務發展。

小視科技,全稱為南京甄視智能科技有限公司,是一家位于南京的人工智能公司,2015 年成立,以人臉識別技術為突破口,在安防、零售、教育等行業落地。

月底,小視科技內部緊急啟動防疫項目組,結合已有的解決方案和能力,針對小區和企業的防疫需求快速啟動技術研發。

決策一經達成,二三十人的作戰小組隨即成立,由技術研發人員和產品經理組成,進行技術可行性論證。

遮擋下的人臉識別是業內公認的一個難題。

- 一方面,戴上口罩后,首先因鼻子、嘴巴等五官信息被遮擋,人臉面部可用于辨別的信息會大幅減少;

- 其次臉部輪廓等可辨別信息也在物理分布上發生較大變化,因此按照傳統思路訓練出的人臉識別模型,精度都會出現大幅下降;

- 還有數據,戴口罩下的人臉數據本身就非常缺乏,疫情之下也很難短時間內快速采集數據,或者找采集公司定制用以訓練。

考慮到挑戰難度,小視科技 AI 研究院院長胡建國決定,首先從算法模型上突圍。

此前,團隊已經積累的近千個基礎模型,但是否有與實際需求匹配尚是個未知數。目前,業界仍然沒有一個穩定且高效的針對口罩的人臉識別算法。

進行模型評測要有戴口罩下的人臉測試數據,管理層緊急發動公司全員及親屬,用了兩天時間采集一個小規模數據集。

緊接著遠程調用計算集群進行模型評測,他們找到了一種有效的模型思路——采用眼部特征與整體人臉特征的融合,并結合注意力機制增強眼部特征,通過自研的輕量級網絡,單獨訓練眼部關鍵點的模型,來提升模型在口罩遮擋下的人臉識別率。

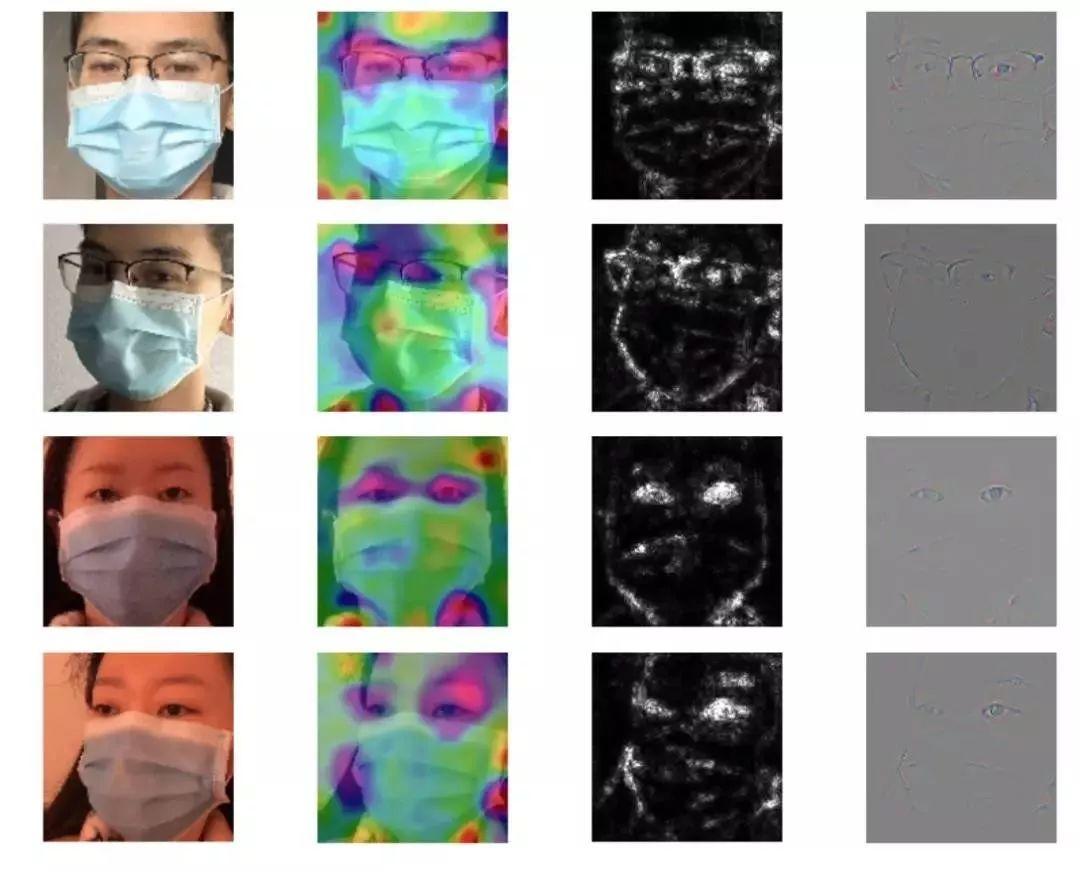

胡建國解釋,計算機視覺中的注意力機制與人類視覺的選擇性類似,核心目標也是從眾多信息中獲取最相關的信息。佩戴口罩的人臉中眼睛成為了人臉識別的關鍵信息,基于口罩的人臉識別采用眼部關鍵點和注意力機制相結合的方法來增強眼部特征,眼部特征圖與整體人臉特征圖的多級融合,充分挖掘人臉的有效信息,提升模型在口罩遮擋情況下的表現。

人臉識別模型注意力機制效果,第一列表示原圖,第二列表示熱力圖,第三列表示導反向傳播圖,第四列表示導向反向傳播灰度圖,圖中觀察到人眼的區域得到了更多的關注。

在人臉識別模型的訓練過程中,胡建國團隊同時加載預先訓練的眼部關鍵點網絡用于特征圖的提取,并與人臉識別網絡提取的特征圖相結合,結合注意力機制突出眼部特征,提高識別的準確率。

在內部測試集中,該模型結果僅比普通算法模型指標低 5%。而在此之前,業界其他方案的公開口罩人臉識別仍在 80%-90% 區間。

該思路此前在通用任務表現上并不理想,所以沒有推廣開來,但在口罩識別場景下的表現超出了所有人的預期。

2 月 4 日,小視 AI 算法團隊拿到模型測試結果后,胡建國和團隊認為模型指標下降并不嚴重,已具備在實際生產中有效運行的可能性。

02 「兩天內要試點落地」

模型初步驗證之后,一支上百人的隊伍陸續投入戰斗,進行算法研發,產品準備。

大年初六以來,由于疫情管制,道路封鎖,和胡建國一樣,許多人都被困到家中,只能通過遠程協同辦公。但研發人員除了基本生活外,幾乎全部精力都投入到工作中,為開發算法一部分員工甚至通宵作業。

次日,他們接到了第一個緊急落地任務,來自南京江寧區東山街道政府,要求兩天內在東山街道玉堂花園小區進行試點落地。

迫切的需求,尚不充分的算法驗證,讓研發團隊承擔了巨大的壓力。

小視科技也緊急成立各類預案組,分別負責研發、前線部署、商務、后勤等工作,全體管理層帶頭,保證所有信息都同步到位,并就每天的工作進行匯總、復盤,保證基本流程不出現問題。

然而特殊時期問題處處存在,尤其體現在一些基礎支撐上,比如安裝人員難以找尋,這個過程中必須一遍一遍確認,確保所有物料、人力、支持資源能夠在第一時間到位。

玉堂花園常住人口大約 1500~1700 人,部署人臉識別門禁中,將居民的人臉錄入底庫是重要一步。然而問題是,盡管當地公安提供了業主的人臉數據,但由于許多租戶的存在,這一數據無法使用。

而人工錄入效率低,同時也存在一定風險,研發團隊為此又專門開發了一個便捷錄入的小程序,居民可以現場掃碼在指定區域完成錄入。

為了盡快做好數據錄入,一些街道的志愿者、黨員都參與到協助中。而居民也出奇地配合,在一天之內完成了所有居民的人臉錄入。

2 月 7 日,小視科技完成試點部署。部署中遇到的難度也遠遠超過實驗室環境,胡建國稱,由于口罩緊缺,一些老年人會戴自制口罩,遮擋范圍可能更多,口罩的樣式也更多樣,在實際部署中也給他們帶來巨大的壓力。

令人欣慰的是,產品落地后,他們只是調整了部分算法的閾值與門禁架設的位置,在不到 2000 人的小區中,口罩遮擋下的人臉識別已達到非常高效的通行。

為了幫助社區更好的管理居民,他們還推出自定義進出規則系統,比如針對隔離觀察未滿的居民,可以設置禁止外出;針對非小區人員,可以設置禁止入內。

通過戴口罩下的人臉識別門禁系統,社區可實現居民的分類管理和精準識別,同時降低接觸風險,這對于處于返程高峰期的社區可謂是一場及時雨。

緊接著的 1~2 天中,經受住南京各級領導的視察后,小視科技獲得了政府的認可與信任。疫情管控的急迫下,新的任務隨之而來,政府要求小視科技在數天內完成 數十個小區的部署。

隨后任務進一步加劇,在短時間內部署東山街道 285 個小區的壓力也落到小視科技頭上。

03 全面出擊「部署戰」

隨著試點的完成,2 月 7 日當天夜里,小視科技已進入全員作戰狀態,公司超 80% 的人員全部投身疫情項目中,不論是一線部署,還是遠程支援。

參與實際部署的小視科技一線員工來自不同的崗位,有商務人員,也有技術人員,反正一旦完成隔離,一定第一時間去支援前線,去負責生產、安裝設備、解答用戶問題。

部署調試中的工作人員

胡建國稱,尤其是一線實施人員,因為人力有限,產品鋪設點位又多,基本都是白天夜晚兩班倒,緊張的作業使他們每天都要忙到凌晨,有的甚至工作到凌晨四五點。

算法人員也會支援一線部署,并帶回產品遇到的問題、技術改進的思路,就這樣爭分奪秒的一版一版更新模型。「2 月 7 日后不到一周的時間里,我們已經完成四五版模型的更新。」他補充道。

一些遠程支持人員,包括測試人員,甚至行政人員,都被 AI 研究院拉過來做數據標注與清洗。

緊鑼密鼓推進之下,截至 2 月 12 日,在不到五天時間里,小視科技的這套解決方案已完成 20 余家小區的生產布署,服務社區居民 4 萬余人。除此之外,企業單位、政府部門等其他場景也正在投入使用。

然而,新的問題又隨之而來。比如小視科技 12 日部署的一個小區,住戶達 2500 戶,常住人口近萬人,如此大的人口規模對于技術帶來新的挑戰。

這是因為當人口達到一定規模后,比如在幾十萬人中,總可以找到一些眼睛非常相似的人,當嘴巴鼻子等有效信息被遮擋后,分辨率相應就會降低。「我們在人工核驗后臺數據的時候,已經遇到一些數據,人也沒有辦法分辨。」胡建國稱。

「天生的數據局限性,還有人臉有效信息的缺失,會導致人臉識別在應用中挑戰非常大。」

在迫切的疫情管控與政府殷切的期望之下,小視 AI 算法團隊在緊張迭代模型時,也承擔了不小的壓力。「我們給自己定的目標是,在半個月之內,一定要支持大概 2 萬人。」

與此同時,因為供應鏈緊缺而被擱置的紅外測溫設備,小視科技也正在研發迭代中,他稱最快可能一周之內,就會試點 AI 測溫功能的人臉識別門禁產品。