每個程序員都應該知道的六種負載均衡算法

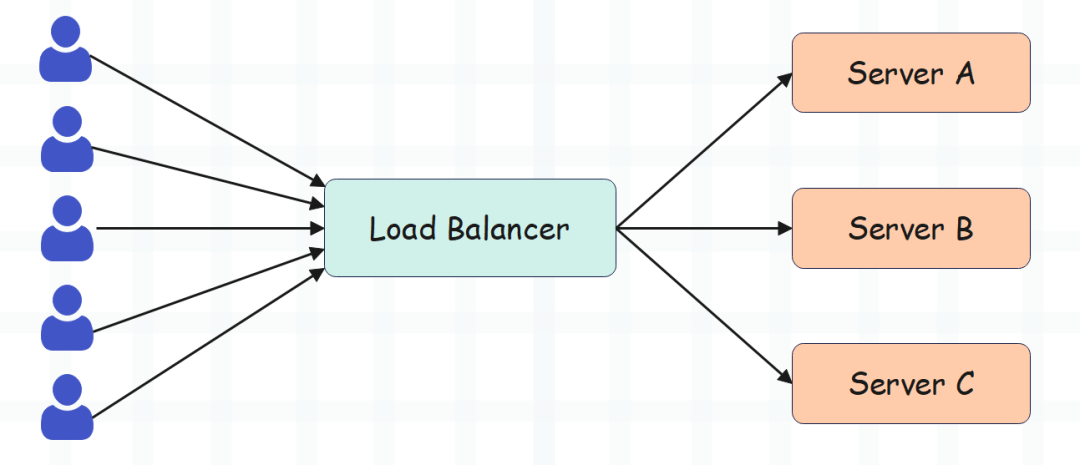

一個大型網(wǎng)絡平臺能輕松面對數(shù)百萬請求而不產(chǎn)生崩潰,負載均衡器(Load Balancer)是絕對的關(guān)鍵組件。

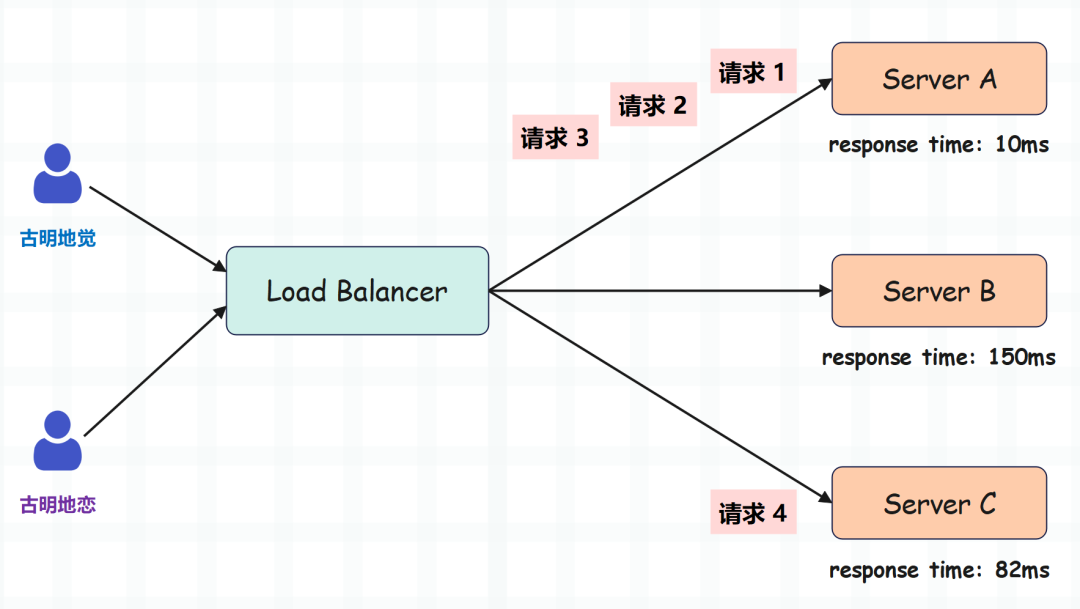

負載均衡器會在多個服務器之間分配工作流,也就是將用戶請求轉(zhuǎn)發(fā)到不同的機器上,可以確保服務的高可用性、響應速度和可擴展性。那么問題來了,負載均衡器的背后會有很多服務器,那么這些服務器之間要如何分配請求呢?顯然這就涉及到了負載均衡算法,而了解核心的負載均衡算法可以讓我們更好地設(shè)計和優(yōu)化應用程序,以及故障排除。

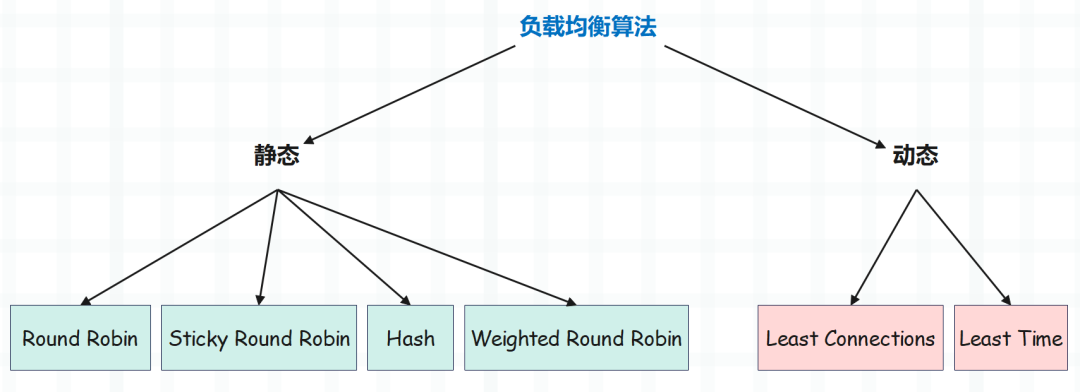

負載均衡算法分為兩大類:靜態(tài)和動態(tài)。

下面我們就來介紹這每一種算法的區(qū)別,并深入討論它的工作原理和優(yōu)缺點。

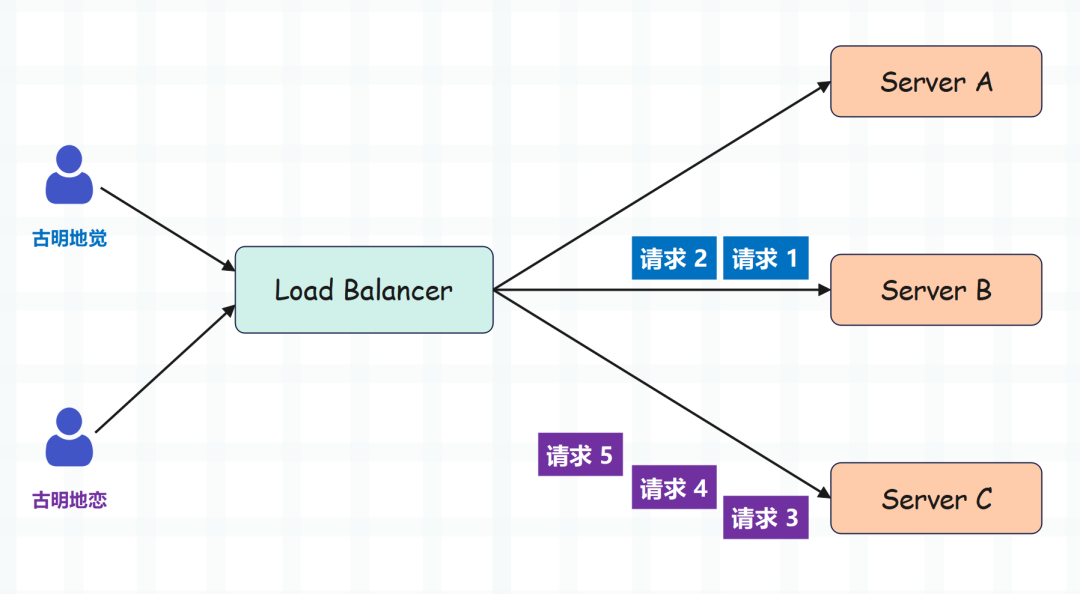

Round Robin(輪詢法)

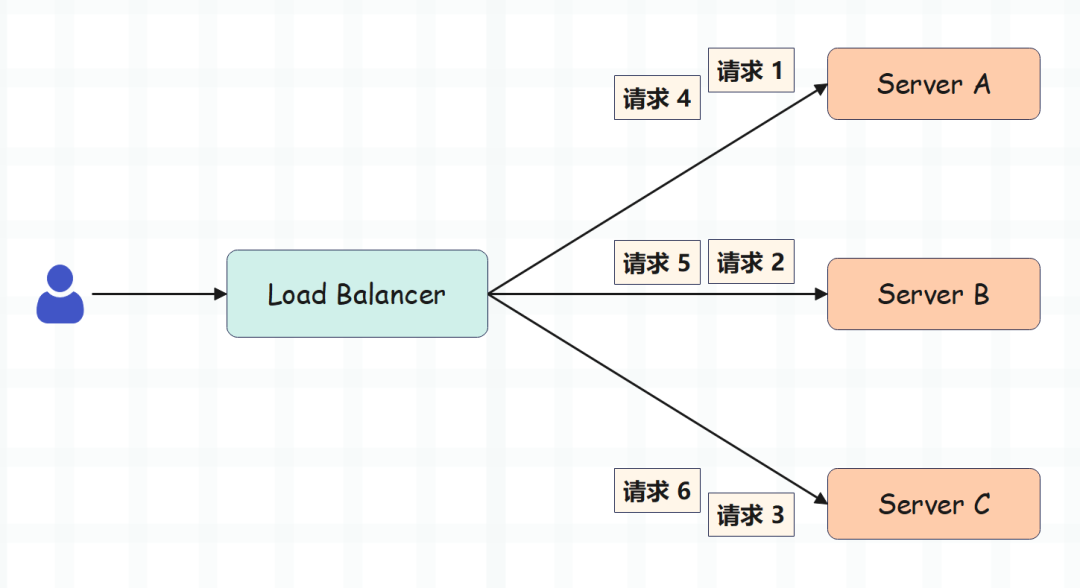

靜態(tài)負載均衡算法只負責將請求轉(zhuǎn)發(fā)到服務器,而不會考慮服務器的實時條件和性能指標,所以它的優(yōu)勢是簡單,缺點是適應性和精確性較差。而 Round Robin 在概念上是最簡單的靜態(tài)負載均衡算法,它會將請求均勻地轉(zhuǎn)發(fā)給每一個服務器。

每來一個請求,就按照順序轉(zhuǎn)發(fā)給每一個服務器,比如請求 1 轉(zhuǎn)發(fā)給 A,請求 2 轉(zhuǎn)發(fā)給 B,請求 3 轉(zhuǎn)發(fā)給 C。然后請求 4 再轉(zhuǎn)發(fā)給 A,不斷循環(huán)往復,就是將請求均勻分配到每個服務器上。當然我們這里只用三臺服務器舉例,更多的服務器也是同樣的轉(zhuǎn)發(fā)方式。

Round Robin 這種算法易于實現(xiàn)和理解,如果你的服務器配置都是一樣的,那么 Round Robin 也是一個不錯的負載均衡算法,雖然它比較簡單。但現(xiàn)實情況是,不同服務器的處理能力可能不一致,那么此時 Round Robin 算法就會有幾率導致處理能力較弱的服務器出現(xiàn)過載,因此你需要對服務器的資源進行監(jiān)控。

Sticky Round Robin(粘性輪詢法)

Sticky Round Robin 是 Round Robin 的擴展,它會將來自同一用戶的連續(xù)請求發(fā)送到同一臺服務器。

因為同一個用戶的請求會轉(zhuǎn)發(fā)到相同的服務器,那么就可以將相關(guān)數(shù)據(jù)提前保存起來,從而提升性能。但由于新來的用戶是隨機分配的,會容易出現(xiàn)負載不均衡的情況。

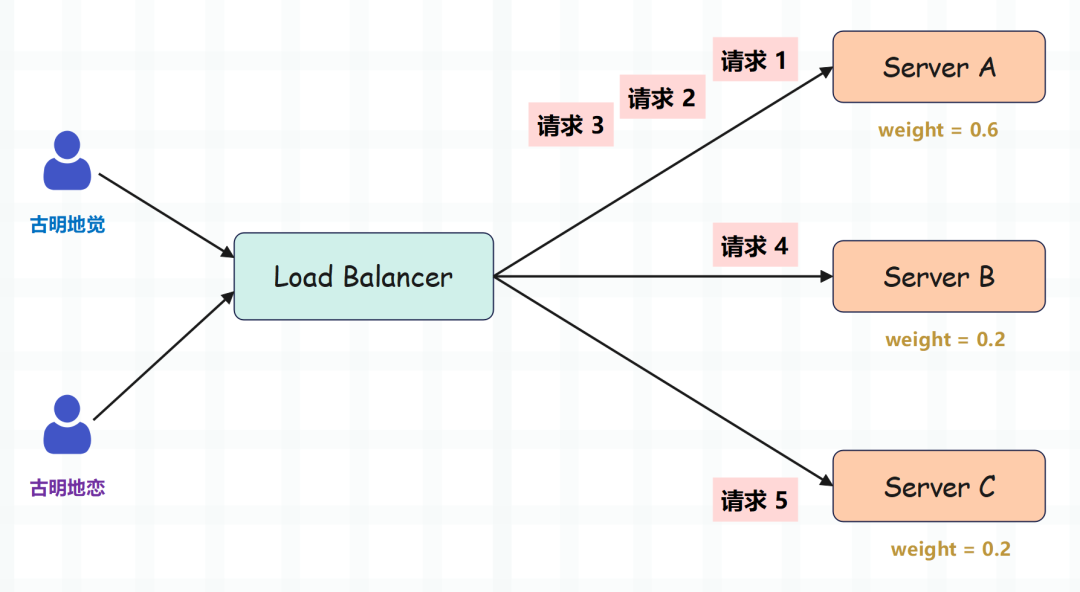

Weighted Round Robin(加權(quán)輪詢法)

Weighted Round Robin 允許操作者為不同的服務器分配不同的權(quán)重或優(yōu)先級,權(quán)重較高的服務器將按照比例接收更多的請求。

服務器 A、B、C 的權(quán)重比值為 3: 1: 1,所以假設(shè)有 5 個請求,服務器 A 要處理 3 個,服務器 B、C 分別處理 1 個。加權(quán)輪詢法允許我們考慮服務器的異構(gòu)能力,但缺點是必須手動配置權(quán)重,這在動態(tài)變化的場景中不夠靈活。

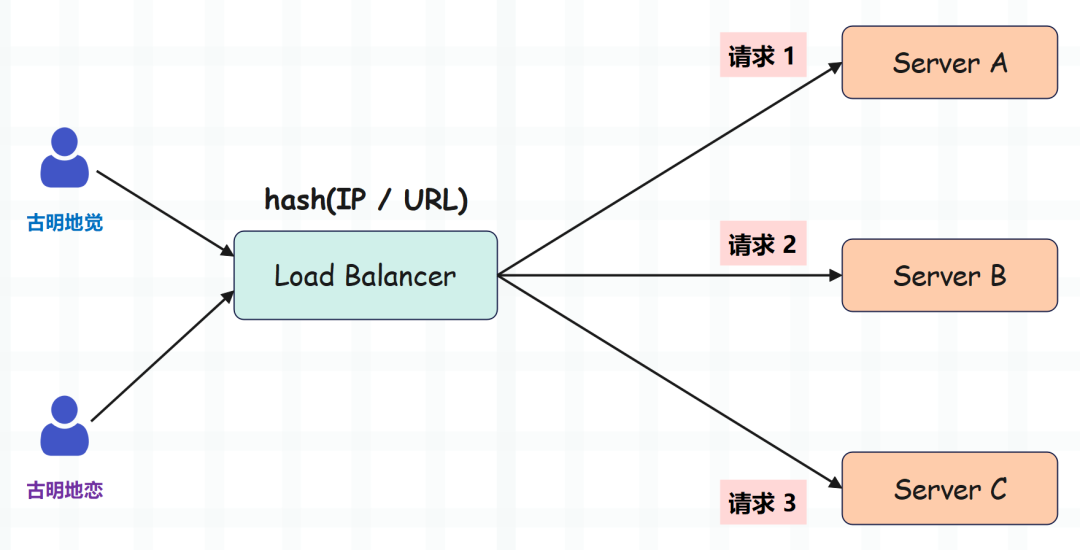

IP/URL Hash

除了 Round Robin 系列算法之外,我們還可以對客戶端的 IP 地址或請求的 URL 進行哈希,然后來決定請求要被映射到哪一臺服務器中。

如果哈希函數(shù)選擇得當,那么請求可以被均勻分發(fā),然而選擇一個好的哈希函數(shù)是具有挑戰(zhàn)性的。

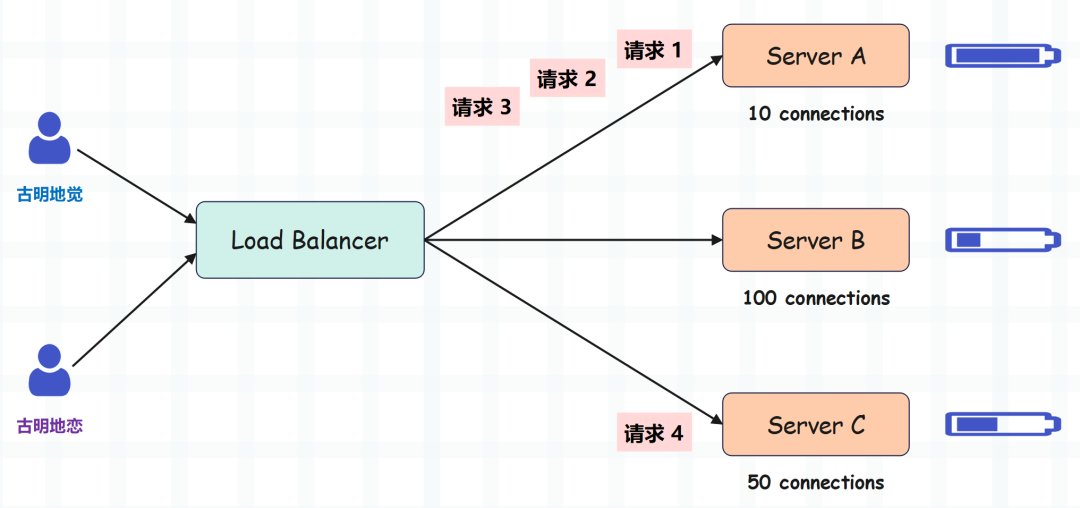

Least Connections(最少連接算法)

說完了靜態(tài)負載均衡算法,我們再來看看動態(tài)負載均衡算法。相比靜態(tài),動態(tài)均衡算法在分發(fā)請求時會考慮到服務器的性能指標以及當前所剩資源,從而動態(tài)調(diào)整。

Least Connections 算法會將每個新的請求轉(zhuǎn)發(fā)到當前活躍連接數(shù)最少的服務器,顯然這就需要負載均衡器實時跟蹤每個后端服務器上的活躍連接數(shù)。

如果再來一個新請求,它會被轉(zhuǎn)發(fā)給服務器 A。因此最小連接算法可以靈活地對請求進行分配,以確保每臺機器都能最大程度的處理請求,不會出現(xiàn)資源閑置。但如果連接不均勻地堆積,負載可能不經(jīng)意地集中在某些服務器上。

Least Time(最少響應時間算法)

Least Time 和 Least Connections 類似,只不過它是將請求轉(zhuǎn)發(fā)到延遲最低或者響應速度最快的服務器,負載均衡器需要持續(xù)評估每個服務器的延遲,并最終決定將請求轉(zhuǎn)發(fā)到哪一個服務器上。

這種方法具有高度自適應性和反應迅速的特點,但它需要持續(xù)地監(jiān)測后端服務器的延遲,這會帶來顯著的開銷并增加復雜性。并且它也沒有考慮每個服務器已經(jīng)有多少個正在處理的請求,它只是將請求轉(zhuǎn)發(fā)給延遲最低的服務器。

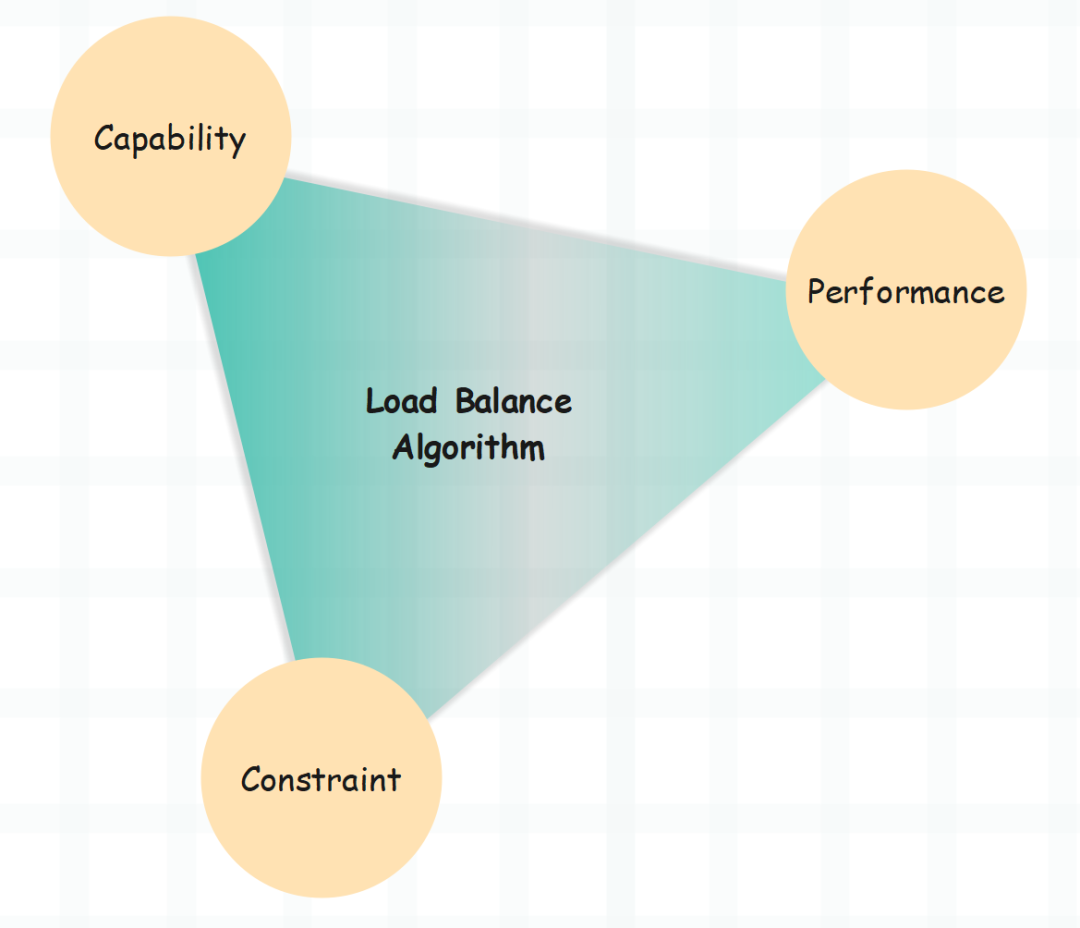

以上就是常見的 6 種負載均衡算法,總的來說,簡單的靜態(tài)算法和更自適應的動態(tài)算法之間存在明顯的權(quán)衡,我們需要考慮特定的性能目標、能力和約束來選擇負載均衡策略。

像輪詢這樣的靜態(tài)算法很適合無狀態(tài)的應用程序,而動態(tài)算法則有助于優(yōu)化大型復雜應用的響應時間和可用性,至于具體選擇哪種算法則取決于當前的業(yè)務。