不要隨便使用陌生人的「內推碼」,坑很多...

Hello,大家好,我是 Sunday。

這段時間,經常能在秋招群看到有人發:“要內推嗎?這是我的碼,直接填就行。”

乍一看,好像是捷徑。填上就能繞過網申,HR更快看到簡歷,簡直不要太香。

但真相是:隨便亂填【陌生人】的內推碼,坑會比你想的多。。。

想要知道原因,咱們得先想清楚 你為什么想要內推碼?

內推碼到底有啥用?

招聘,說白了就是一場 人才篩選的過程。

同一個崗位,幾千份簡歷同時涌進來,HR 每天就幾個小時能看,你的簡歷很可能直接淹沒在系統里。

這時候,內推碼能起的作用就是:讓你的簡歷不至于那么快沉下去。在某些公司里,帶內推的候選人會被標個“推薦”標簽(注意,這只是某些廠而異),HR 篩簡歷時 可能會 優先看。

而且,如果內推人和你熟,他還能幫你盯一下進度:

- 簡歷到底過沒過初篩?

- 卡在了哪一關?

- 有沒有機會補材料或者轉崗?

所以說,內推碼肯定是有價值的。但是,它的價值僅局限在 讓你可以知道你當前的進度到底到哪了,同時有一點可能增加你的簡歷被看到的概率。

至于網上傳說的:“有了內推碼,你入職的概率就會大大增加。” 這是 純扯淡 的!

為什么【陌生人】的內推碼坑很多?

明白了內推碼的作用,那么為什么【陌生人】的內推碼沒用呢?

問題就出在【陌生】上。內推的價值不是那個“碼”,而是推薦人愿不愿意為你背書,為你跟蹤進度。

陌生人不會幫你查流程,更不會替你和HR溝通。

并且,很多公司的內推系統里常常會有選項:“推薦人是否認識候選人?”

陌生人只能選“不認識”,這反而讓你在HR眼里是 低優先級。

更現實一點,有些人發碼只是為了薅積分、沖KPI,你對他來說只是一個“數字”,投完就完事了。

并且,還有一個 大坑 就是:校招大部分都會有“投遞限制”。既:投遞的崗位數量 、次數 是有限的。

如果你是用了陌生人的內推碼,那么假如:

你一開始投遞了 軟開崗,后來發現自己更適合前端崗。想改投的時候,卻發現投遞額度已經用完了。

如果想要改投遞崗位,你發現連 內推人 是誰你都不知道,簡歷就只能長時間泡池子了。

所以,使用【陌生人】的內推碼,你以為自己走了捷徑。其實很有可能只是白白消耗了一次投遞機會。意義并不大。

什么時候用內推碼才真正有用?

說到底,內推不是靠一個“碼”,而是靠“人”。

靠譜的內推,能讓你的簡歷真正“被看見”,還能幫你爭取額外機會。那什么時候填內推碼才值得呢?

- 熟悉的直系學長學姐:他們最懂校招的節奏,也更愿意幫忙跟進。比如,你卡在筆試環節,學長可能直接幫你打聽到是“代碼風格問題”還是“題目沒過線”,這比你自己瞎猜靠譜多了。

- 朋友或同事介紹:哪怕不是同專業,只要對方真認識你,愿意說一句“這人靠譜”,HR對你的印象分都會不一樣。

- 校園大使/校招宣講會:很多公司會指定校園大使,他們手里的內推渠道就是官方的,并且你也可以聯系到他。

- 確認過身份的在職員工比如通過牛客、LinkedIn 找到認證的企業員工,能確定對方是真在崗、愿意幫忙,這種內推才是正經能走通的。

簡單說:內推碼有用的前提,是推薦人愿意為你背書,而不是單純“給你個碼”。

那么最后,老規矩,咱們來看兩道前端大廠面試常見的面試問題:

XSS、CSRF 攻擊的原理是什么?

先說 XSS(跨站腳本攻擊):

簡單理解,就是攻擊者往頁面里塞了惡意的 JS 腳本,然后讓這段腳本在用戶的瀏覽器里跑起來。

常見的做法比如在評論區插入一段 <script>alert('你被黑了')</script>,如果后臺沒做過濾,別人一打開這條評論,這個腳本就執行了。

XSS 防御

XSS 的本質是“用戶輸入能當腳本跑了”,所以關鍵就是輸入要過濾,輸出要轉義。

- 輸出轉義:比如后端模板渲染時把

<轉成<,這樣就不會被當成標簽執行。 - 輸入校驗:比如評論區只能輸入文字,不允許直接帶

<script>。 - CSP(內容安全策略):通過響應頭

Content-Security-Policy限制哪些腳本能跑,盡量只允許本域腳本。 - HttpOnly Cookie:就算頁面有 XSS,腳本也拿不到 cookie。

再說 CSRF(跨站請求偽造):

它利用的是用戶“已經登錄過”的狀態。

比如:我在購物網站已經登錄了,攻擊者發給我一個釣魚鏈接,我一不小心點開,頁面偷偷幫我發起一個“轉賬請求”。由于瀏覽器會自動帶上我的 cookie,后端以為是我自己點的,就執行了。

而這個問題的核心就是:后端只校驗了 cookie/session,沒有校驗請求是不是用戶主動發起的。

CSRF 防御

CSRF 的問題在于“瀏覽器自動帶 cookie”,所以要讓攻擊者沒法偽造一個合法請求。

- CSRF Token:后端生成一個隨機 token,前端每次請求都帶上。攻擊者拿不到這個 token,就無法偽造請求。

- SameSite Cookie:把 cookie 設置成

SameSite=Strict或Lax,這樣第三方頁面發請求時不會帶上 cookie。 - 雙重驗證:比如轉賬這種操作,要求輸入一次密碼或驗證碼,就算點了釣魚鏈接也沒用。

- 校驗 Referer/Origin:后端檢查請求頭來源是不是自己域名。

什么是回流(Reflow)和重繪(Repaint)?它們的觸發場景是什么?

這個問題基本屬于 瀏覽器渲染原理的必考點。

給大家一段代碼,這段代碼展示了 重繪 和 回流 的場景。

<div id="box"></div>

<style>

#box {

width: 100px;

height: 100px;

background-color: red;

}

</style>

<script>

const box = document.getElementById('box');

// 改寬度:會觸發回流 + 重繪

setTimeout(() => {

box.style.width = "200px";

}, 1000);

// 改顏色:只觸發重繪

setTimeout(() => {

box.style.backgroundColor = "blue";

}, 2000);

</script>先說回流(Reflow):

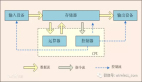

回流就是瀏覽器需要重新計算頁面元素的 幾何結構和布局。

比如位置、大小、盒子模型這些東西一旦變了,瀏覽器得重新排版。

常見觸發場景有:

- 改變元素的大小(width、height、padding、margin、border)。

- 改變元素的顯示狀態(比如

display: none→block)。 - DOM 結構的增刪,或者位置變化。

- 獲取一些需要最新布局信息的屬性,比如

offsetHeight、getBoundingClientRect(),這些都會強制觸發回流。

再說重繪(Repaint):

重繪是瀏覽器已經知道元素的位置和大小沒變,但需要重新畫一遍樣式,比如顏色、背景、陰影。它不用重新計算布局,只是重新繪制像素。

常見觸發場景有:

- 改變顏色(color、background-color)。

- 改變可見性(

visibility: hidden)。 - 改變陰影(box-shadow)。

一個比較核心的面試區別點是:

- 回流一定會引起重繪,但重繪不一定回流。

- 回流開銷更大,因為它會觸發布局計算,性能影響比單純的重繪要重。