當深度學習搭上一雙鞋,有人要用這檢測你的壓力水平!可無線操作,準確率達84%

大數據文摘出品

作者:Caleb

不得不說,當代人的生活壓力是越來越大了。

時不時就感到腰酸背痛、腿腳乏力,還疲于各種辦公室政治,被下班了但又不敢完全下班的恐懼所支配…

這個時候你應該來試試文摘菌代言的……(唉不對串臺了)

言歸正傳,文摘菌想說的是,壓力大我們都知道,但是你有想過測量或量化一下你的壓力值嗎?

雖然現在到處都是“一張圖測測你的壓力值有多大”,但嚴謹的文摘菌表示,沒有數據和測量方法的測量,這種可信度還是相當低的。

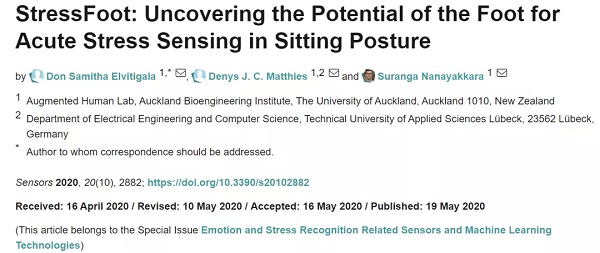

于是,文摘菌就發現,新西蘭奧克蘭理工大學和德國呂貝克應用科學技術大學的研究團隊開發出了一種壓力檢測裝置StressFoot,在鞋子中塞入一個檢測腿部運動的設備,再結合深度學習,就能從腿的運動中判斷你的壓力狀態。

就算是乍一聽也比一張圖來得有道理吧,目前該研究已經以論文的形式進行了發表:

論文鏈接:https://www.mdpi.com/1424-8220/20/10/2882

接下來就和文摘菌一起來揭秘吧~

StressFoot:支持無線操作,滿電可運行16小時

我們知道,壓力往往和心率、腦電波、肌肉張力以及面部表情等相關,傳統測量方法也往往基于這些現象。

但這次,科學家們把目光放在了腿部運動和姿勢特征與壓力的關系上。

既然要檢測重點對象在腿部,那在鞋子里塞點東西不過分吧。

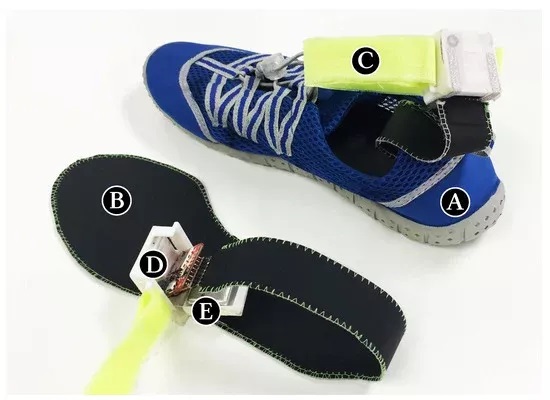

為了感應足部的壓力分布,研究人員插入了一雙壓敏鞋墊,以及有16個依賴力敏電阻技術的壓力傳感器。同時,為驅動鞋墊,研究人員還開發了一種分壓器電路,將鞋墊與Sparkfun Razor板連接起來,該板由Atmel制造的SAMD21微處理器組成。

不僅如此,研究人員查詢了9 DOF IMU (MPU-9250) 的加速度計,將其與微控制器板一起被綁定在腳踝上,以更好的跟蹤腿部和腳步的運動和角度。

據了解,該原型有一個3.7V、400mAh鋰聚合物電池和一張SD卡,可以在不限制動作的情況下完全實現無線操作。

該原型機充滿電后可持續使用約16小時。

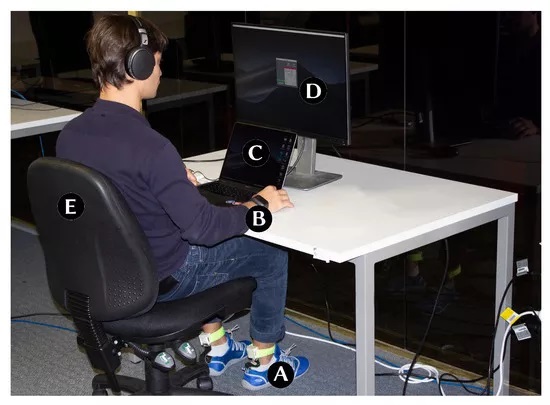

在實驗中,參與者被要求穿上該原型機,完成一系列的益智游戲或測試,包括低壓力項目如觀看掃雷視頻和自然風景視頻,以及高壓力項目如Stroop測試和掃雷。

研究人員隨即根據在過程中采集到的基于鞋底的壓力分布和腳的角度和運動的數據,使用機器學習模型針對不同的特征進行了分析,包括足壓(Foot Pressure)、壓力中心(Centre of Pressure)、腿腳姿勢(Foot/Leg Posture)以及頓足情況(Foot Tapping)。

用一雙鞋來檢測壓力情況,真的可行嗎?

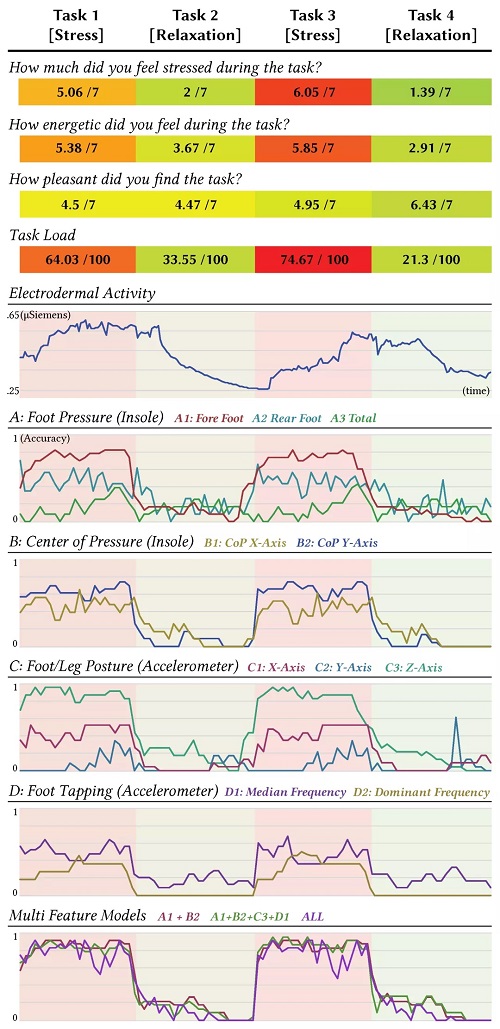

根據用戶的主觀反饋,在Stroop測試和掃雷游戲中,他們感受到的壓力值最大,分別達到了5.06和6.05,同時在這兩個項目中他們感到最活躍,活躍程度分別為5.38和5.85,與其相對的愉悅程度只有4.5和4.95。

但有趣的是,盡管兩個觀看視頻的項目的壓力值分別只有2和1.39,但在愉悅程度上并沒有比高壓力項目多很多,只有4.47和6.43。

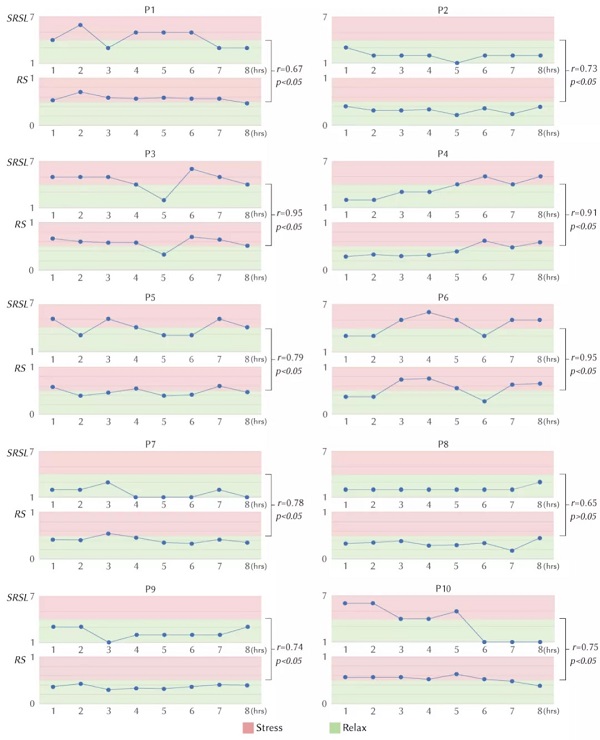

在StressFoot接收到的數據與主觀反饋呈現一致。可以看到,在兩個壓力相對較大的任務中,參與者的壓力值出現了明顯的增加,這也與另外壓力更小的項目呈現的結果相反。

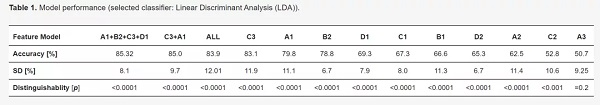

實驗中,每個模型的訓練和驗證都采用了留一用戶(leave-oneUser-out)的方法。也就是說,研究人員建立了一個針對用戶的模型,這個模型是由其他用戶訓練的,但不包括測試用戶。

在整體實驗的準確率上,根據統計,使用所有特征創建的模型提供了一個合理的準確性,即為83.9%,但標準偏差達到了12.01,高于其他任何模型。最高的準確率可達到85.32%,同時標準偏差為8.1,這是綜合了四個表現好的模型的組合得到的結果。

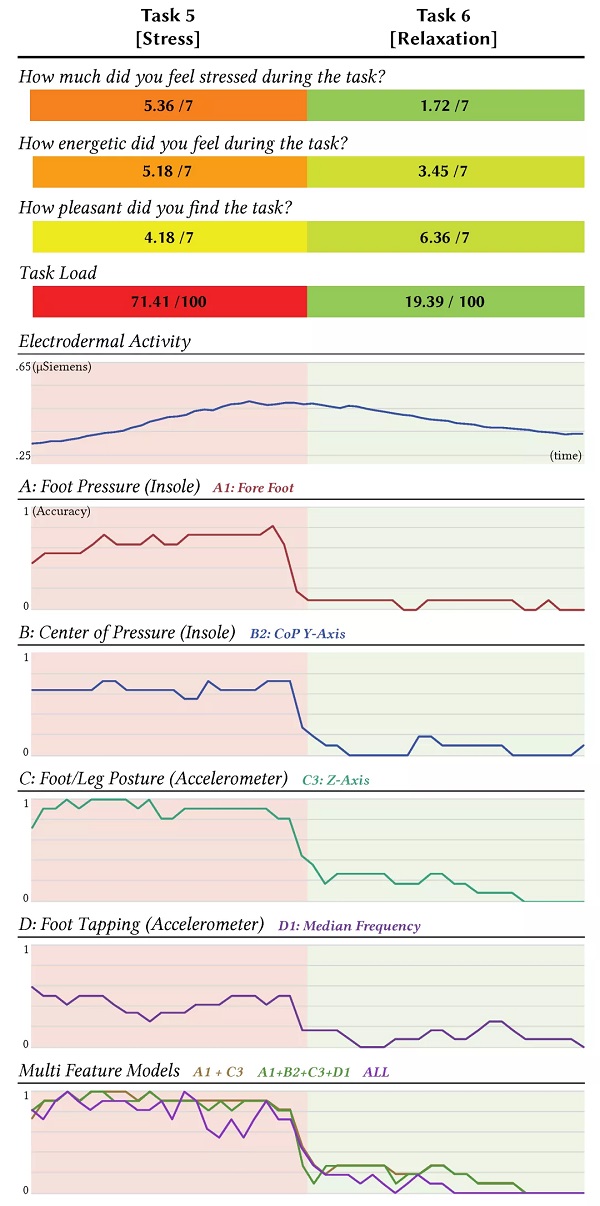

而根據后續的問卷調查結果顯示,高壓力項目和低壓力項目的壓力值分別為5.36和1.72,差距較大,這一結果也與項目期間的活躍程度直接呈正相關,分別為5.18和3.45,與愉悅程度呈負相關,分別為4.18和6.36。

這一結果與采集到的EDA反應的生理數據一致。

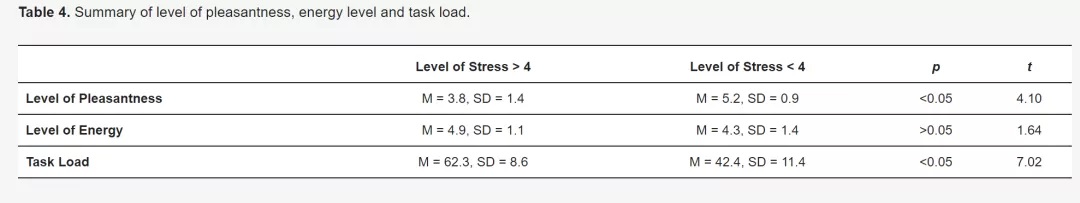

考慮到大多數參與者的工作都是坐在辦公室進行的,比如編碼、調試和寫論文等,根據參與者自述,這個時候他們的壓力水平較高,愉悅程度較低。此外,當他們處于緊張狀態時,與處于放松狀態相比,任務負荷明顯增加(t = 7.02;p < 0.05)。這也與檢測到的兩種壓力狀態相吻合。

根據現場的驗證分析,10名參與者中有8名的自述壓力水平和檢測到的壓力情況顯示出明顯的正相關關系。

研究人員表示,他們是想通過設計一款使用壓敏鞋墊和IMU來感知和檢測壓力的智能鞋,關注大家的精神壓力狀態。

或許未來有一天,這個系統將會為整體的心理健康改善起到很好的促進作用呢。

相關報道:

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2111/26/news030.htmlhttps://news.yahoo.co.jp/articles/1b9b6d4f18df088fc5fab02d54209f62e25b34cd

【本文是51CTO專欄機構大數據文摘的原創譯文,微信公眾號“大數據文摘( id: BigDataDigest)”】