萬物互聯下的工業4.0 企業如何實現從目標到價值的閉環

和以往不同,隨著互聯網、物聯網相關技術和產業的發展,企業創造價值的范式發生了根本性的變化,企業開始有新的機會,運用新的架構和技術,去實現更大的成功。

日前,SAP大中華區副總裁、行業價值工程部總經理彭俊松博士在MIC1000第二屆中國制造千人會上明確表示,各種設備的互聯互通,使企業***次有機會將企業目標和***產生的價值,通過從萬物到洞察,從洞察到行動,再從行動到效果的三個階段形成了真正的閉環。

彭俊松表示,通過萬物互聯,企業可以獲得個性化數據,將個性化數據和企業傳統結構性數據結合起來,加上后臺計劃生產就可以打造一套實時的供應鏈系統。而要實現這套系統,先要實現數據信息以無損的方式轉化為實時決策,建立跨研、產、供、銷的全價值鏈的工業4.0運行平臺,以及一個實現各類數據匯總,固化模式、集成和分享數據的云平臺。但這一切得來并不容易,即使是有著40年經驗的軟件SAP也需要適應這些新的需求而進行改造。

以下為演講實錄整理:

在過去的40多年里,SAP一直在運用數字化轉型技術,幫助客戶成功地達到商業目標。最近這幾年來,隨著工業4.0,物聯網、大數據、內存計算、移動互聯網等技術發展,企業開始有新的機會,運用新的架構,新的技術,新的價值去幫助企業取得更大的成功。

今天是萬物互聯的工業4.0時代,在這個時代里,企業創造價值的方式跟以前有了很大的不同。在之前,企業主要是依賴于有限的,高度集成的,結構化的數據,按照既定的業務流程、既定的路線進行推進。所以我們的工作是很有計劃的,企業流程也是有嚴格步驟的,通過這種方式實現商業目標。

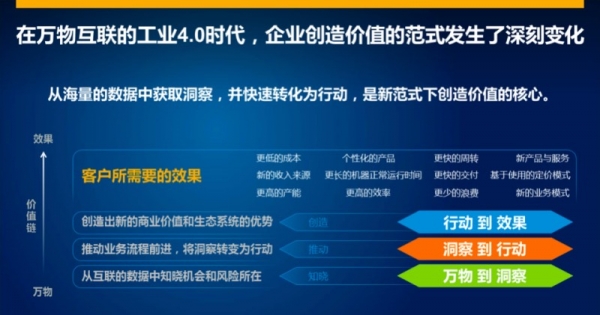

但是今天我們企業創造價值的方式發生了變化,在這里我們歸為三個步驟。***個步驟,從萬物到洞察的階段。主要含義是說,今天企業面臨著非常多萬物互聯的場景,包括生產現場機器人采集到的大量傳感器的數字,包括物聯網、互聯網等海量數據;

第二步是如何將這些洞察變成行動,在這里,因為我們的洞察結果,包括我們新的機會也好,我們新的風險也好,都是不可確定的,不像以前那樣有既定的推進路線;

第三步,當我們有了洞察和行動之后,如何將洞察和行動變成企業競爭優勢,把它變成企業獨特的生態系統,讓企業優勢能夠持續發展下去。

這三個階段或者挑戰最終形成了一個閉環。在之前我們的企業是沒有辦法去直接獲取我們的終端客戶信息,以及終端產品使用信息,所以我們企業創造價值的過程不是閉環的,今天通過萬物互聯,工業4.0技術,我們企業***次有這樣一個機會,可以把我們的企業目標和***產生的價值,通過三個階段的方式形成一個真正的閉環。通過萬物互聯,我們可以獲得個性化數據,將個性化數據和企業傳統結構性數據結合起來,加上后臺計劃生產就可以打造一套實時的供應鏈系統。

最近SAP和阿迪達斯合作,在德國通過機器人制造技術幫助客戶生產個性化跑鞋。大家知道,這樣一種直接將生產基地放在目標市場,意味著可以節省從亞洲市場向歐洲市場中間長時間運輸距離,對提高市場響應速度和降低整個庫存水平有著非常重要的意義。而如果像鞋這種日常使用的產品,都可以通過這樣一種智能制造方式可以放在德國生產的話,再加上個性化數據收集,無疑會對中國這樣的制造業大國造成巨大的沖擊,所以我們也需要有自己的研究和把控。

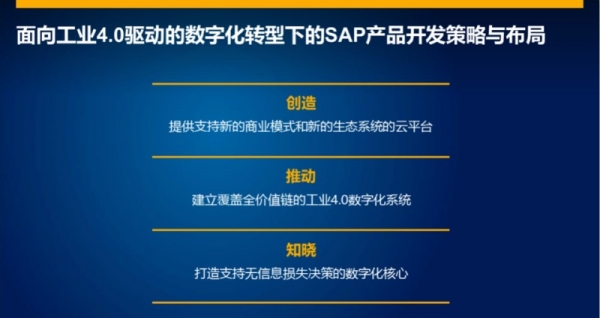

怎么樣迎接這樣的挑戰,在這里我們提出三點,SAP的產品的開發策略和布局方式。

首先是知曉,也就是說有了這些數據,需要把這些數據信息以無損的方式轉化為實時決策。今天SAP已經可以將ERP壓縮到幾個G,但是即便這樣的數據量,去跑MRP的時候,可能還要花一個晚上時間,如果未來有幾個T的數據,甚至是幾個P的數據,我們怎么樣在這么大的基礎之上作出正確決策,另外還要快速、實時、無損,這是產品開發策略上一定要做到實時信息無損決策。

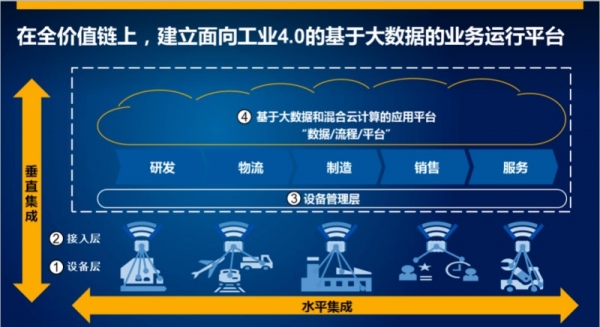

第二,怎么樣推動我們業務流程開展,我們拿這些數據,去分析產品質量,對產品的運行效果進行評估,但這不是全部,企業還要知道接下來要采購多少東西,知道接下來工程變更的影響,以及如何建立跨整個價值鏈的,從研、產、供、銷打通的工業4.0運行平臺。

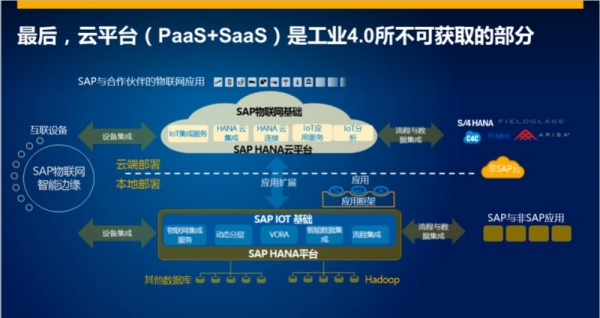

第三,我們要去創建一個云的平臺,其實面臨著這樣工業4.0的環境,萬物互聯云當然是非常好的接入手段,但從另外一個角度來看,正是因為我們有如此之多創新和廣泛應用之后,需要將各類數據進行匯總,企業需要這樣一個平臺以固化模式,集成和分享數據。

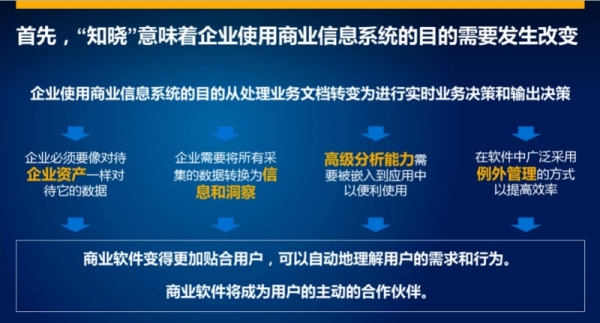

對***個轉變來看,企業要去改變以前對待軟件的態度。以前企業對于軟件的需要停留在能夠處理文檔,將訂單進行轉化,發出訂單,完成整個交易。但是今天,企業整個使用商業軟件的目的發生改變,企業要能夠從軟件當中去獲取所要的決策。這些轉變值得我們考慮。

企業要像對待資產一樣對待數據,這些數據要及時抽取價值,獲得洞察。為了實現這樣一種決策洞察,要讓各種分析技術無處不在,這里既包括報表級分析技術,也包括新的人工智能的技術,無論是初級人工智能也好,高級人工智能也好,未來都會大量植入到商業軟件當中去。另外,還要改變商業軟件處理流程的運行方式。

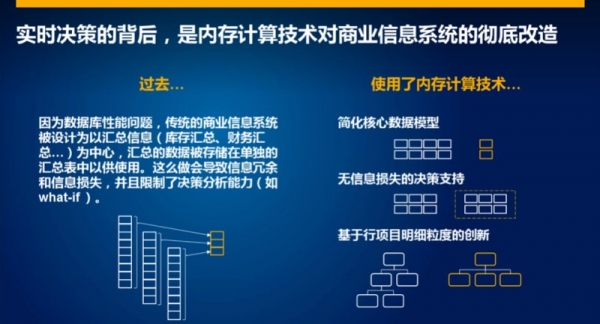

當然,這樣的改變,對于軟件企業來講需要面臨著很多技術上的挑戰。例如,商業軟件背后有很多性能上的約束,很多軟件都是以匯總信息為中心。當企業在看庫存總量或是銷售規模總量時,這些數據并不是實時計算出來的,而是事先把它算好存在一張表里,抽取出來的,這是有一定程度的數據冗余,這種冗余不利于企業獲取更快決策。又比如,如果把品牌管理方式變成個性管理方式對企業會有多大影響,當我們要了解項目的盈利狀況,不想等到月底結賬之后才能拿到這個數據,怎么辦?這就需要我們內存計算技術進行徹底的改造,這個改造不只是利用數據庫那么簡單,而是對原有商業軟件當中的結構進行重構。徹底消除那些要事先進行匯總計算,事先進行分布式存儲的做法。我們還要以最小顆粒度的方式存起來,讓客戶在不同的視角去做預測和模擬,這是商業軟件必須要經歷的改變。

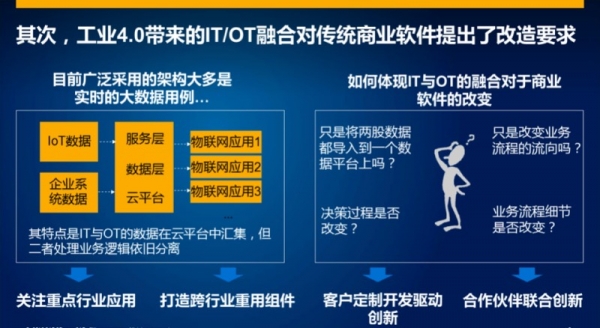

第二個轉變,當企業獲得了大量的現場工業數據,對企業的業務流程很有可能發生改變,這個時候軟件該怎么應對?今天我們看到絕大多數的企業在做物聯網或者工業4.0的架構,有點像開水龍頭和冷水龍頭放在一個池子里面的做法。我們做得只不過在這個基礎之上,把我們物聯網大數據和結構化的IT系統數據進行比對,通過一系列碎片化物聯網應用進行業務流程的調整或者警示作用。這樣一種現狀也告訴我們,目前我們物聯網應用也好,我們工業4.0其中場景應用也好,還沒有豐富成熟到從個性化需求當中抽出共性化的需求的階段。

對軟件公司來講,我們需要去打造關注重點行業,我們需要去打造一些應用,不斷地從當中去抽取出我們所認為可以共用的,重用的,***模塊實踐,不斷地豐富我們的應用,這對我們整個軟件廠商來講是第二個挑戰和改變。在這個挑戰和改變之下,從SAP角度來看,我們試圖從全價值鏈上面,建立面向工業4.0的基于大數據的業務運行平臺,它不僅需要各個環節上面能夠承納吸收這些大數據,更重要是通過這些數據推動業務流程,在業務流程開展當中實時進行指揮和指導。同時這也是一個平臺,因為工業4.0目前正處在百花齊放,大家探索的階段,這個時候需要一個平臺承載大家開發出來的成果。

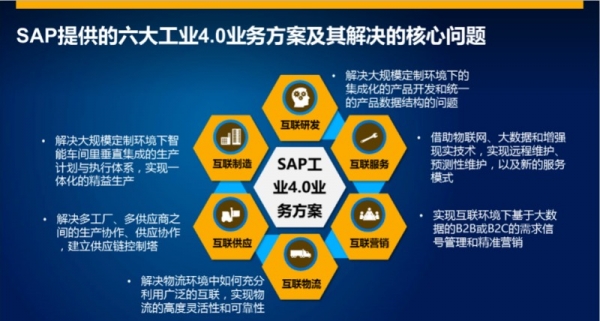

目前我們提出了六大工業4.0業務方案,每一個方案都體現了互聯。我們以互聯研發為例,今天我們要去談互聯,無疑是從產品生命周期來去談。有了這樣一個背景,我們產品研發或者產品數據管理,就要把我們產品使用過程當中的數據要歸納到,要融入到企業產品數據管理體系當中去。也就是說企業的PRM系統要考慮產品使用方ERP系統使用我們這些數據的場景,那么我們如何打造貫穿整個產品生命周期的數據結構,這是***個挑戰,這是更大的互聯帶來的挑戰。

無論是互聯制造,還是互聯供應,無疑都是從工業4.0垂直集成和水平集成解決管理層和車間層的集成,互聯營銷,互聯物流,互聯服務,都是試圖從互聯視角解決如何利用更多的數據更多的平臺應對這樣一個挑戰。 在這里面我們提出六個大的工業4.0的方案和解決的特點。

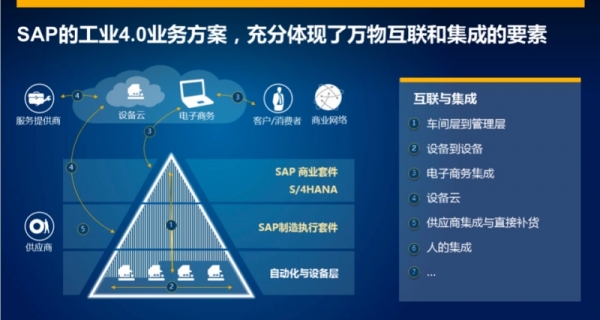

智能制造以工廠級,車間級系統為例,SAP也提出了盡可能多打通各種環節的繼承和互聯。包括車間層到管理層,設備到設備,電子商務集成,設備云,供應商集成與直接補貨,人的集成等等。這里的互聯其實有非常多的技術挑戰擺在我們面前。

以電商為例,今天我們到電商網站上買一個稍微有兩三個特性的產品,你就會發現,它一定是把所有都列出來,如果這樣一種方法運用到今天智能制造環節,這無疑是一場災難。這里有大量數據集成,大量數據結構的考慮在里面,這SAP針對車間級智能制造提出這樣一個互聯方案。當然我們要談智能制造不能只是看車間級,還要看企業級。

舉一個例子,這是2015年德國工業4.0大賽亞軍,一家做工業風扇、鼓風機的企業,他花了五年時間真正實現了工廠及所有這些設備和上層管理信息系統的集成,可以實現單件流,全透明大規模的定制。我們當時問他,為什么沒有采取一次性改變方式?他告訴我,這樣一種集成是需要非常長的時間進行考慮和實踐的。

***一個轉變就是云,SAP,傳統我們是做應用系統的,隨著今天工業4.0和物聯網時代的到來,為了考慮到新的接入,以及企業在各種應用環節之下對于部署的要求,我們不但要將自己的應用可以做到獨立部署,同時放在云端進行部署,而且這種云端部署不僅是跟SAP自身軟件的集成,同時要考慮到第三方合作伙伴和客戶,甚至可以提供給一些硬件的廠商,讓他來運行他自己的設備。這樣一個云平臺他面向的范圍是非常廣泛的視角。

SAP的愿景是在工業4.0和數字化轉型大的背景之下,打通從萬物到洞察到行動到效果這樣一個閉環。如果說最開始40年之前,SAP所做的軟件只是針對企業內部進行數字化管理,后來通過客戶關系管理,通過供應商關系管理,逐漸拓展到企業上下游,到今天我們又通過工業4.0和物聯網,我們可以把我們的設備、客戶、產品使用過程當中全部都可以連接起來,也就是說,我們到今天為止,***次有這樣一個機會,可以將整個價值鏈上各個環節真正互聯起來。

以下為專訪整理:

主持人:各位網友大家好,歡迎收看ZD至頂網視頻訪談節目,現在我們是在第二屆中國制造千人會的現場,今天非常高興邀請到SAP大中華區副總裁,行業價值工程部總經理彭俊松彭博士。首先想問問彭博士,你覺得數字化轉型和工業4.0之間會有什么樣的聯系嗎?

彭俊松:數字化轉型的概念提出已經有幾十年的時間,之所以這幾年突然開始提這個數字化轉型,是因為這些年出現很多新的一些跟以往有創新性的技術,例如云計算、大數據以及機器人、3D打印等。

我認為,從廣義來講,工業4.0是數字化轉型的一個子集。那么它是多年以來,在人工智能、現場的主線技術,逐漸積累發展出的CPS,以及CPS在制造行業當中的應用,逐漸演進出來的。當然,制造行業是我們的立國之本,所以在國內工業4.0和數字化轉型是一樣的熱,但是我認為從大的宏觀面上來講,我們可以把工業4.0看成數字化轉型在制造企業中專門的一個應用。

主持人:SAP在這種各行各業其實都有很多的實踐和應用,在制造行業,SAP有哪些創新應用呢?

彭俊松:應該來講,今天我們這些制造行業都受到了工業4.0這樣的一個思潮的鼓舞,大家在求變。***個視角按照最經典的工業4.0理論,企業需要打造一個智能工廠或者智能制造的體系。這個體系對于企業來講,其實面臨的很大的一個轉變,包括車間內部的,底層設備和上層管理軟件之間的,以及將企業的市場和多個工廠甚至包括上下游供應商之間打通。

另外一個視角來看,德國政府又提出智能服務世界的概念,智能服務世界我們看成工業4.0向下游的延展,就是產品在工業4.0的工廠生產出來之后,在銷售和使用過程當中,同樣還是可以利用物聯網技術去采集它使用過程當中的數據。通過對這些數據的使用和分析,改變企業的業務模式,這是一個更大的視角看待工業4.0,我愿意把它叫做廣義的工業4.0。

對于我們現在的這些制造企業來講,一方面我們要去改變傳統制造銷售產品的方式,另外一點要去看產品在售后階段,與客戶的應用場景進行結合,只要把這兩塊結合起來,我覺得這是我們SAP所認為的制造企業,我們看待工業4.0的一個完整的世界。

主持人:你剛才講了一個完整的路徑,其實在企業做工業4.0轉型的過程中,你覺得企業應該有哪些方式和方法可以去借鑒呢?

彭俊松:應該講工業4.0的投入和產出,就是每個企業決定要去做還是不做的事情的核心。在這里,我覺得企業在工業4.0之前,首先做好價值評估,究竟做工業4.0可以給自身帶來什么,只有評估做好了,不論是在指定機制路線,還是投資決策,或是實施過程當中遇到困難,企業才可以有主見,不至于被一時的困難所打倒。

從工業4.0的實現來看,我認為基本上可以分成兩個大的方面,***,從供需的角度,在供給側,工業4.0可以大大地去提高企業生產制造的效率,可以更好滿足客戶個性化需求,滿足成本需要,這可以使得企業在市場制造端更加柔性、實現定制化、快速響應市場需求。需求側,企業也要回答一個問題,工業4.0怎么樣在市場上帶來的效益,怎么擴大銷售收入,怎么樣擴大企業在客戶群當中的影響。從這方面不但看制造行業,制造過程當中的改進,同時我們也要利用一切可利用的手段,去分析在B2B、B2C的過程當中,怎么樣讓企業獲得對客戶的洞察,甚至于去改變客戶使用企業產品的方式,建立新的商業模式。

這兩方面,一類一方面是供給,一方面是需求,應該講我們很多時候的效益其實體現在需求方。當然我們最終價值的要形成,還是通過我們生產制造方來最終把它實現,這兩方面,我覺得不應該是偏重于某一方,而且應該兩邊并用,這是***個要談的點。

第二,從理論基礎來講,工業4.0是一個軟硬結合,趨勢結合的技術。既有對生產設備自動化的改造,傳感器、互聯技術使用,也是要去打造后臺能支撐數據分析、業務流程的運作、實時決策的軟件系統,只要把軟硬結合起來,才能夠幫助企業工業4.0的目標。所以在建設過程當中,企業要一手要抓硬件,一手要抓軟件,而且相對而言,硬件是看得見摸得著的,軟件的話實際上周期可能更長,效益需要更長時間去評判。在這里的話,我覺得更加需要在軟件這個層面上大家要及早做出規劃和準備。

主持人:近幾年,在制造業的發展越來越好,尤其物聯網,在這種大數據的產生,也就越來越多,從您來看,這種大數據對于制造企業轉型或者工業4.0邁進的過程中,會有一個什么樣的作用?企業應該如何使用這些大數據?

彭俊松:正向今天在會場上的演講所說的,未來企業使用軟件的目的會發生改變。以前我們更多的是處理一些單子,現在通過軟件,能夠變成和合作伙伴一樣幫助企業進行決策,提醒企業有哪些機會,有哪些風險需要規避,這里面大數據無疑是企業,更加重要的一項隱性的資產,對于大數據的重視程度,無論怎么樣去評價都是不為過。

而從大數據應用來看,一般來說在我們制造行業里面,圍繞著我們全價值鏈,每個環節其實都有大數據和應用的場景。在研發階段,可以利用大數據去提高產品質量,幫助企業規避后面的風險,銷售階段可以利用大數據,我去對于客戶的需求進行更早的感知,甚至去影響他的這些需求。在制造環節,我可以利用大數據去提高我的生產效率,我可以降低我的能耗,降低我的成本。在我的物流環節,在我的售后服務環節都可以使用各種各樣大數據,幫助我去提高我的銷售的效率,甚至幫助我去更好地做產品的售后服務,整個大數據在整個價值鏈每個環節,對制造行業來說都有很重要的應用。

在這里,我就想強調一點是說,對制造型企業來講,時效性非常重要,因為我們的商機就來自于我們如何更便宜更快去滿足市場上轉瞬即逝的商機,在這里對于大數據的應用,企業要追求大數據的大,以及大數據的快。

有的時候,快比量大的意義更加重要。即便有很多的數據來了,可是你沒有及時把它轉化成決策的結果,機會如果失去了,那么就沒有什么意義。所以在這里,企業應該對這些大數據要進行一個分層,你要有一個自己的數字化的大數據這樣的一個核心,這些核心是你對于體現你企業的競爭力,體現你企業的差異化能力最關鍵的核心數據。對于這些核心數據,我們企業要做到一個秒級的快速的一個響應分析的機制。

對于外圍的數據,我們可以采用一些比較稍微緩和一點,緩慢一點的分析機制,新的應用試圖將我們企業在我們數字化環節當中所需要關注的核心數據,我們把它關注好,把它的數據結構梳理好,把運算的速度提高,通過這樣一個核心帶動外圍很多的數據,外圍很多數據甚至有可能是我把它的放在共有云上的數據,甚至是設備上的數據,或者是第三方采購過來的數據,通過一個核心,去帶動我生態系統當中所有我的不同的大數據,幫助我們企業實現剛才所說的在全價值鏈上面,對大數據的一個快速高效合理的利用。