IPV4 vs IPV6:那些你不知道的技術秘密

原創【51CTO.com獨家譯稿】IP(Internet Protocol,Internet協議)是互聯網的支柱,它已經有近20年的歷史,第一個正是發布的規范在RFC 791中只有簡短的45頁,定義了IP屬于網絡層協議,1991年,IETF確定了目前我們正在使用的IP協議版本,即IPv4,但現在已經完全停止開發了。新的IP版本叫做IPng(Next Generation,下一代IP協議)或IPv6,這個版本經歷了漫長的討論和反復的修改,1994年IETF終于明確了IPv6的方向,IPv6的主要目的是解決IPv4中存在的問題,IPv6除了具有IPv4具有的功能外,還消除了IPv4的局限性,它們之間既有相同點,又有不同點。當你部署IPv6時,在IPv4時代學到的知識仍然有用。IPv6和IPv4之間差異主要體現在五個方面:尋址和路由、安全、網絡地址翻譯、管理工作量和對移動設備的支持。此外,IPv6還包括一個重要的特征:一套從IPv4遷移和過渡到IPv6的計劃。

自1994年以來,已經發布了超過30個IPv6的RFC文檔。改變IP協議意味著要改動許多上層協議和約定,從DNS和應用程序如何存儲IP地址,到數據報如何在以太網、PPP、令牌環、FDDI和其它媒介上發送和路由,再到程序員如何調用網絡函數都將會發生一些變化。IETF也不會瘋狂到讓大家一夜之間全部切換到IPv6,因此IETF也開發了IPv4和IPv6共存的標準和協議,如IPv4隧道里走IPv6,IPv6隧道里走IPv4,在同一個系統上長時間運行IPv4和IPv6(雙堆棧),以及在各種環境中混合和匹配這兩個協議。

Internet協議v4(IPv4)

Internet協議v4(IPv4)是Internet協議的第四個版本,它是第一個得到廣泛部署的版本,和IPv6一起,它們是基于標準的Internet網絡互連方法的核心。IPv4仍然是目前部署最廣泛的互聯網層協議,IPv4的詳細定義可參考IETF發布的RFC 791,它取代了早期定義文檔RFC 760。IPv4是一個用于鏈路層包交換網絡的連接協議,如以太網,它以盡力模式運行,因為它不能保證信息能100%傳遞,也不能保證按正確的順序傳輸,更不能避免重復傳輸。IPv4未包含錯誤控制和流量控制機制,如果通過數據報頭中的校驗和方法發現數據被損壞,數據將被拋棄,包括數據完整性在內,均通過上層傳輸層協議解決,如傳輸控制協議。IPv4使用32位尋址方法,總共包含4294967296個有效地址,IPv4有四種不同的地址類型:A、B、C和D。

有類別IP尋址

最初,IP地址被分為兩部分,地址的高八位代表網絡標識符,剩下的地址表示主機標識符,最大可以創建256個網絡,人們很快就發現這樣設計滿足不了需要,為了克服這個限制,對高八位地址進行了重新定義,創建了一套網絡類別,這就是后來著名的有類別網絡,總共定義了五個類別:A、B、C、D和E,A、B和C網絡標識符長度不一樣,剩下的地址部分用于標識主機,這意味著每個不同的網絡類型可容納的主機數目也不一樣,D類地址表示多播地址,E類地址是未將來的應用程序保留的(譯者注:有了IPv6,它還會被用到嗎?)。

無類別尋址

無類別尋址有三個基本類別。

• 子網

子網劃分是一組技術,您可以使用這組技術來高效地劃分單播地址前綴的地址空間以便在組織網絡的子網間進行分配。單播地址前綴的固定部分包括前綴長度和前綴長度之前的位,這些位都具有定義的值。單播地址前綴的可變部分包括前綴長度之后設置為 0 的位。子網劃分就是利用單播地址前綴的可變部分來創建更高效的地址前綴(浪費較少的可用地址),分配給組織網絡的子網。最初定義 IPv4 的子網劃分是為了更好地利用 A 類和 B 類 IPv4 公用網絡 ID 的主機位。當您為 IPv4 網絡 ID 劃分子網時,您會在 IPv4 地址的層次結構中定義一個額外的層次。子網網絡 ID 具有“網絡 ID/子網 ID/主機 ID”層次結構。在您為網絡 ID 劃分子網后,每個子網網絡 ID 都是一個子網(或具有“網絡 ID/主機 ID”層次結構的網絡 ID)的新地址前綴。

• 可變長子網掩碼(VLSM)

可變長子網掩碼(VLSM)是根據子網需要給它分配IP地址資源的一種方法,思科支持的IP路由協議,OSPF、雙IS-IS、BGP-4和EIGRP均支持無類別或VISM路由。歷史上,EGP協議依賴于IP地址類型定義和真實交換的網絡號(8,16或24位域),而與IP地址(32位號碼)無關。RIP和IGRP交換的網絡和子網號在32位域中,網絡號、子網號和主機號之間的差別是一個約定問題,不用在路由協議中交換,現在用的一些協議要么使用一個前綴長度(地址中的連續位數),要么每個地址帶有子網掩碼來指出32位域中的哪一部分是需要路由的地址。在思科工程中經常可以見到需要使用可變長子網掩碼的例子,在工程建設時通常有多個配置了FDDI和以太網接口的交換機,并做了編號以便每個交換子網可以支持62臺主機,實際上,每個子網可能只會連接15-30臺物理主機(打印服務器,工作站,文件服務器等),但許多工程也需要ISDN或幀中繼供家庭辦公用戶使用,它們也需要一個單獨的子網,這些家庭辦公用戶通常有一兩個路由器和一個X終端或工作站,他們可能還有一臺PC或蘋果電腦也需要連網,因此,通常需要為他們配置支持6臺主機的子網,還有一些用戶需要配置支持14臺主機的子網,點到點連接通常是不需要編號的。

• 無類別域間路由(CIDR)

使用超網時,靠無類別域間路由是減少路由表條目的數量,1993年左右,第一次引入了無類別域間路由,它的目的也是為了實現超網,超網允許路由聚合,CIDR引入了前綴標記,也叫做CIDR標記,前綴/CIDR標記現在在三種無類別IP尋址情況下使用:劃分子網,VLSM/不同規模的子網和CIDR/超網。

原IP地址類型由CIDR取代,相比之下,基于類型的方案被稱為有類別的域間路由。CIDR的主要優勢是允許對任意地址空間進行重新分區,因此可以給用戶分配更小或更大的地址塊,CIDR給Internet賦予了層次感,它將Internet分為國際ISP和國內ISP,然后又進一步細分為區域ISP,區域ISP又再細分為本地ISP,本地ISP又再分為區,通過CIDR創建的這種分級結構由IANA(Internet Assigned Numbers Authority,互聯網地址分配機構)和它的區域互聯網注冊管理機構(Regional Internet Registries,RIR)監管,管理全球互聯網地址的分配,每個RIR維護一個可匿名搜索的WHOIS數據庫,提供IP地址分配信息,從這些數據庫查詢出來的信息在眾多根據IP地址進行地理定位的工具中扮演著核心角色,分級路由進一步按地理路由分解,在地理路由中,整個地址又被分成多個塊,例如,一個塊表示美國,一個塊表示歐洲,一個表示中東,一個表示亞洲等等。

IPv4的局限性

從上世紀80年代開始,人們就意識到IPv4的地址即將耗盡,這是當初設計時未曾預料到的,這也是引入 有類別網絡,創建CIDR尋址的驅動因素,盡管采取了這些措施,IPv4地址的消耗速度仍然讓人驚訝,目前有兩種較權威的估計,一種預測是2010年,也就是今年,IPv4地址將被用光,另一種預測是2012年才會用光。IPv4地址的耗盡主要原因是Internet用戶,使用Internet連接的移動設備,以及連接Internet的ADSLmodem或有線modem的爆炸式增長,迫使我們開發和采用IPv6作為替代解決方案。#p#

Internet協議v6(IPv6)

IPv6也就是著名的IPng,即所謂的下一代IP協議,它是被廣泛使用的第二個Internet協議版本,它的設計目標是將IPv4逐漸過渡到IPv6,而不是一下子全部消滅掉IPv4,因此保留了IPv4的兼容性,從IPv4到IPv6的主要變化是:

▶擴展了路由和尋址能力:IPv6將IP地址規模從32位擴大到了128位,支持更多層次的尋址水平,更大的可尋址節點數,以及更簡單的地址自動配置;

▶通過給多播地址增加一個“范圍”域,多播路由的可擴展性得到了改進;

▶定義了一種新地址類型,叫做“任播地址”,它可以識別節點集,發送到任播地址的數據包可以傳遞給其中任一節點,在IPv6源路由中使用任播地址允許節點控制通信流的路徑;

▶簡化了報頭格式:有些IPv4報頭字段被刪除或稱為可選部分,減少數據包處理成本,讓IPv6報頭的帶寬成本盡可能低。雖然IPv6地址長度是IPv4的4倍,但IPv6報文的頭部長度只有IPv4報文頭部長度的2倍;

▶改進了對可選項的支持:改進后IP頭可選項經過編碼后可更有效地進行轉發,對可選項的長度限制也更寬松,為今后引入新的可選項提供了極好的靈活性;

▶服務質量(QoS)功能:增加了數據包標記功能,通過標記知道數據包屬于哪個特定的通信流;

▶身份驗證和隱私保護能力:IPv6包含了提供身份驗證,數據完整性和保密等擴展的定義,雖然是擴展,但它們屬于IPv6的基礎組件;

▶IPv6由兩部分組成,基礎的IPv6報頭和IPv6擴展頭。

IPv6的優點

有了巨大的地址空間后,ISP有足夠的IP地址分配給客戶,甚至每個設備都可以擁有自己的IPv6地址。NAT(網絡地址轉換)已成為處理IP地址短缺得力的技術,但遺憾的是,許多Internet應用程序在NAT下都不能正常工作,如NFS,DNS和集團會議應有,此外,NAT也是企業對企業直接網絡連接的障礙,需要進行復雜的地址轉換才能讓通信變得可靠,但它的擴展性很差,很容易出現單點故障,顯得非常脆弱。

IPv6地址空間擴展的目標之一是讓NAT技術邊緣化,改善網絡的連通性、可靠性和靈活性。IPv6在Internet上重新建立透明的端到端通信,由于IPv6地址長度較長,顯得比較笨重,很多人看到那一長串地址都會頭暈。IPv6的第二個主要目標是減少人們管理和配置系統的時間,因為IPv6可以執行無狀態自動配置,結合LAN MAC地址,加上網絡路由器提供的前綴(不需要DHCP),可以確保創建一個唯一的IP地址。

當然,DHCP仍然有它的用處,如DNS服務器,不過需要支持DHCPv6,IPv6也給兩個端點提供了一個中間地帶,如SLP(Service Location Protocol,服務定位協議)協議,這可能使網絡管理員的工作變得更加輕松。高帶寬多媒體和容錯應用是IPv6的第四個主要目標,多媒體應用可以利用多播的優勢:可以將一個數據報傳輸到多個接收者。雖然IPv4也有多播功能,但它們是可選的,不是每個路由器和主機都支持,使用IPv6時,多播是必需的,前面已經提到,IPv6還增加了一種新的服務類型“任播”,與多播類似,任播有一個發送和接收數據包的節點組,當一個數據包發到一個任播組時,只會傳輸到組中的一個成員,這項新功能特別適合于容錯環境,如Web服務器,DNS服務器。

另一方面,在IPv6上架設VPN(虛擬私有網絡)是支持QoS的,IPv6支持IPv4相同的QoS功能,包括DiffServ標記,以及新的20位通信流字段,IPv6的第五個主要目標是VPN。新的IPsec安全協議,ESP(封裝安全協議)和AH(身份驗證頭)是附加到IPv4的,而IPv6內置了這些協議,這意味著在IPv6世界中建設和部署網絡時,保護網絡的安全將會變得更加容易。

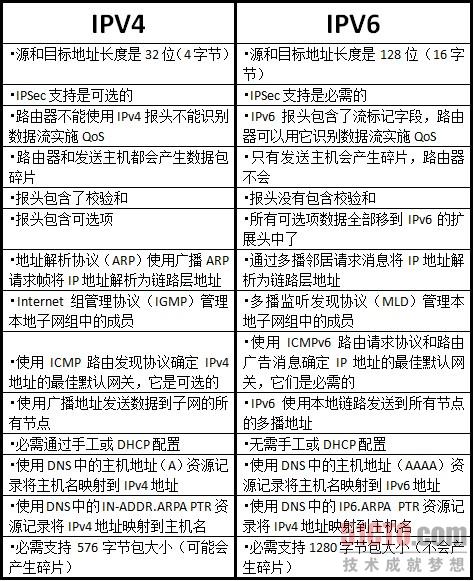

下面用一張表簡單地對比一下IPv4和IPv6,以便加深理解。

表1 IPv4與IPv6的對比

原文:IPV4 vs IPV6